A las personas nos gustan las certezas, y en general aborrecemos la idea de que la existencia es caos. Nos gusta pensar que ALGUIEN está al mando, incluso aunque sea para fines nefarios. El Club Bilderberg o los Sabios de Zion siguen siendo preferibles a una existencia donde todo es aleatorio. Por esa razón, las teorías de la conspiración son el pan nuestro de cada día y de cada época, y lo serán también en el futuro.

En este último año que nos ha tocado vivir, diversas viejas teorías de la conspiración han vuelto a florecer en toda su gloria: el Nuevo Orden Mundial, el “peligro amarillo” (causante del “virus chino”), las vacunas, el 5G… Y casi todas han incorporado la covid-19 sin ningún problema. Así funcionan las teorías de la conspiración: ¡no hace falta evidencia, solo imaginación! Pero en 2020 también se han sumado algunas teorías nuevas. Muchas inofensivas (que el consumo de cebolla puede curar la covidia), pero alguna peligrosas. Por ejemplo, la de la manipulación electoral.

Por supuesto, esto no es nuevo. Las acusaciones de fraude electoral son tan viejas como las elecciones y la propia democracia. En el año 482 antes de nuestra era se produjo en Atenas una de las votaciones más importantes de la Grecia clásica: el ostracismo, es decir, el exilio, de uno de los dos rivales por el poder, Temístocles o Arístides. Y con él, el rumbo de la política ateniense. Los ciudadanos votaban con ostrakones, fragmentos de cerámica (la votación tenía lugar al lado del barrio de los alfareros) en los que inscribían el nombre de quien desearan exiliar. Ganó Temístocles, y con su estrategia los atenienses lograron derrotar a los persas en Salamina y Maratón. Pero ganó de milagro: arqueólogos encontraron un lote de 100 ostrakones con el nombre de Temístocles… escritos por solo 14 manos diferentes. ¡Y eso que Arístides era llamado “El Justo”! (Aunque dado el analfabetismo generalizado, tampoco podemos estar seguros que fuera fraude. Hay una historia, seguramente falsa pero ben trovata, de que Arístides, camino de la votación, se encontró con un ciudadano de una pedanía, que le pidió ayuda para escribir un nombre en el fragmento. Arístides preguntó el nombre y el provinciano le dijo “Arístides”. “¿Puedo preguntar por qué quieres exiliarle? ¿Acaso le conoces?” “No, no le conozco de nada, pero estoy harto de que todos le llamen El Justo.” Arístides puso su propio nombre en la cerámica y se fue sin decir nada más).

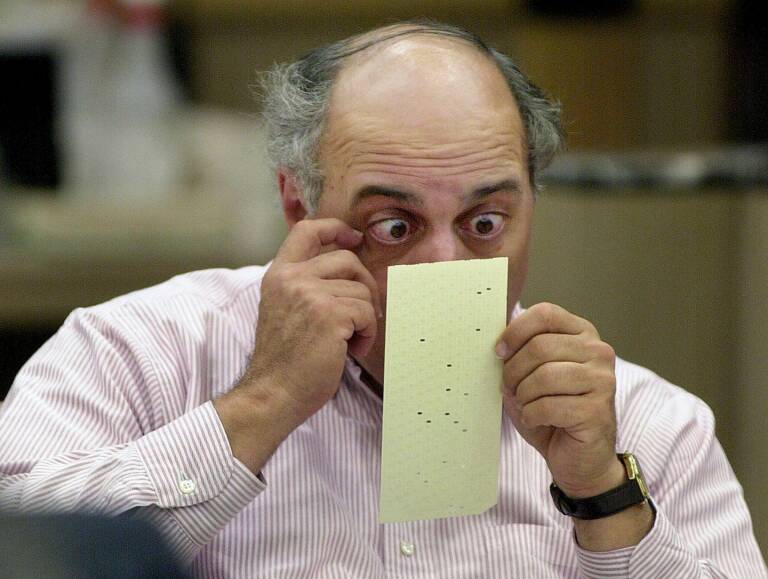

Estas situaciones se repiten en nuestras modernas democracias. Incluyendo la mayor (con permiso de la India y la UE) y más antigua (con permiso de Suiza) de todas, los Estados Unidos de América. En Estados Unidos, además, la desconfianza hacia el sistema de votación se ve reforzada por el hecho de que no hay ninguna coordinación, ni estandarización común. Otro vestigio heredado de 1787 junto con el Colegio Electoral: cada estado (y en muchos estados cada condado) organiza la votación como le da la gana. No hay una Junta Electoral Central que publique resultados oficiales, la proclamación oficial es cuando el Senado lee los resultados que mandan los estados, dos meses más tarde. La variedad de regulaciones, recursos, y uso de maquinaria resultan en un galimatías que ya solo entienden los expertos. Por eso es tan importante la “concession speech”: en cuanto está más o menos claro por donde va la cosa, el candidato perdedor hace una declaración pública, cuanto antes mejor, reconociendo su derrota y desautorizando así a cualquier seguidor envalentonado. La cosa más o menos funciona: en 2016, Hillary Clinton tuvo que tragar el sapo de reconocer su derrota, pese a que las bases demócratas se sentían ultrajadas por haber ganado el voto popular, y ahí se acabó la historia. Y en las elecciones del año 2000, las de las famosas “papeletas mariposa”, el conteo puso al sistema bajo una tensión insoportable… que se resolvió de golpe cuando Al Gore salió a anunciar que no iba a seguir peleando y que George W. Bush había ganado.

Es decir, estamos ante un caso de insuficiencia institucional y legal, que los americanos han “resuelto” institucionalizando una tradición. Una solución muy americana… totalmente insuficiente cuando llega un gamberro dispuesto a reventar el sistema. Y eso es lo que ha pasado. En estas elecciones, Donald Trump se ha negado en redondo a hacer el concession speech. Consecuencia: la mitad de los votantes republicanos ya cree que Joe Biden ganó amañando el voto, y que no es un presidente legítimo, lo que augura una legislatura muy bronca.

Poner en duda la imparcialidad del sistema electoral es peligroso: en una democracia el juego político y la retórica acompañante pueden ir en direcciones muy locas, pero se supone que al final serán los ciudadanos en las urnas los que tengan la última palabra. Si dices que esas urnas están amañadas, lo que estás diciendo es que la voluntad popular tiene que imponerse por otras vías. La consecuencia de que Trump nunca concediera la vimos el 6 de enero, cuando una turba convocada por él asaltó el Capitolio, logrando llegar al sancta sanctorum de la representación popular.

Acusaciones similares también hemos tenido en España, por supuesto. Están las elecciones municipales de 1931, que llevaron a la proclamación de la República: los monárquicos apuntaron a que habían obtenido más concejales, los republicanos clamaron que los monárquicos solo triunfaron en los pueblos dominados por la maquinaria política del caciquismo, mientras en las ciudades ganaron candidaturas republicanas (algo concedido por el propio Alfonso XIII, que en su concession speech reconoció que “las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo”). Y sobre todo el plato gordo: la victoria del Frente Popular en 1936, puesta en duda por la propaganda franquista después el primer momento para justificar su golpe de estado.

Por estos precedentes históricos, tenemos en España unos procedimientos electorales extremadamente rígidos y garantistas, destinados a asegurar que no haya fraudes: los partidos pueden acreditar interventores y apoderados, las mesas las presiden ciudadanos elegidos al azar, y los recuentos son públicos. Y aunque el amaño nunca es descartable, en 44 años ningún partido había denunciado ni fraudes masivos ni robo electoral.

Al menos hasta ahora: Abascal y otros dirigentes de Vox han acusado repetidas veces a Pedro Sánchez de “fraude electoral”. Aunque siempre lo hacen de tal forma que aparentemente se refieren a que Sánchez prometió en campaña no nombrar ministros de Podemos para hacer justo lo contrario después, es una forma sutil de ir colando la idea mediante el uso del lenguaje. Sobre todo, porque también anunciaron con mucho bombo que iban a exigir “revisiones del recuento en toda España”. En esto la ultraderecha ha aprendido de sus homólogos americanos, que luchan en una jungla mediática mucho más salvaje: el partido/candidato tiene que ser siempre “respetable”, y por mucho que se aproxime no puede cruzar ciertas líneas. Para eso y para azuzar a los fieles ya está todo un universo paralelo de blogs, bots y gacetas digitales: por ejemplo, por redes sociales circularon varios bulos tras las elecciones de 2019, como este video con 200.000 visionados. Y existe una “Plataforma Elecciones Transparentes” que combina las acusaciones de fraude al PSOE con mensajes de ultraderecha. Sembrar dudas, además, ayuda a consolar a unas bases a las que has azuzado con expectativas irreales: si estas no se materializan, ALGUIEN tiene que haberlo evitado. La Conspirosfera sacude el árbol… y Abascal recoge las nueces hablando de “fraude electoral”. Por ahora, la cosa no parece prender fuera de su electorado: a diferencia de Estados Unidos, donde el sistema empuja sin remedio al bipartidismo, en España los votantes de derechas tienen alternativas a Vox y su mensaje. Por eso no nos hemos encontrado con un manifestante con traje de luces y casco de los tercios de Flandes en la tribuna del Congreso de los Diputados, pero no lo descarten si Vox acaba ganando el juego de la silla.