todo da lo mismo

Pervierta su sentido del decoro con Berlanga

Luis García Berlanga

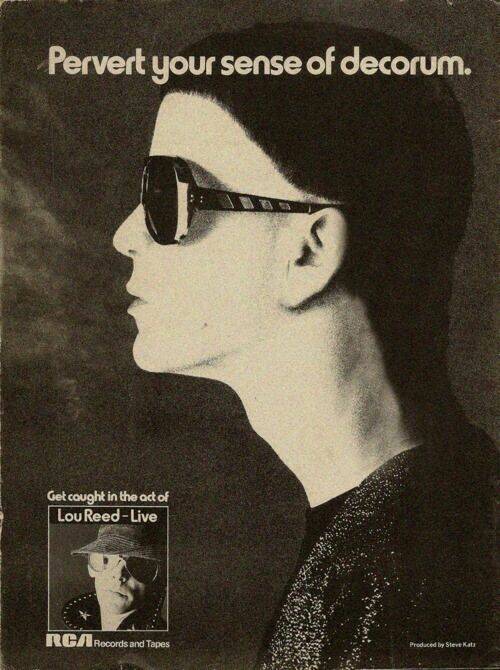

Luis García BerlangaVALÈNCIA. Buscando en la carpeta de fotos que guardo en una de mis nubes (no contento con vivir en una, resulta que también uso las nubes para almacenar cosas que en realidad no existen), aparece mi anuncio de prensa favorito. Lo preside una de las fotografías que Oliviero Toscani le disparó a Lou Reed para L’Uomo Vogue en 1973, y que se hizo conocida al decorar, dos años después, la contraportada de Lou Reed Live. Insertada en el anuncio, su poder se multiplica gracias al eslogan Pervert your sense of decorum, es decir, pervierte tu sentido del decoro. Puedo imaginar a Lou Reed llamando a su mánager: “Quiero que usen esta frase para la publicidad del disco”. Lo diría con ese humor bañado en mala leche que destilaba Reed en aquellos años, harto como estaba de la voracidad de la industria y de la opinión, fuera cual fuera esta, que los periodistas pudiesen tener de él. Pervierte tu sentido del decoro. Es una proposición maravillosa y, sobre todo, un objetivo a cumplir. Para qué sirve el decoro si no es para pervertirlo.

Echo un vistazo a Twitter y retuiteo a Rafa Rodríguez, responsable de Verlanga, que celebra que la RAE haya admitido el término berlanguiano. Pocos artistas españoles han pervertido con tanto acierto como Luis García Berlanga cualquier sentido que pueda albergar el decoro. Al día siguiente, timbre, mensajero, ascensor, mascarilla, cúter y de la caja de cartón sale El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga, reedición de unos de los libros fundamentales -tampoco es que haya muchos- sobre la obra del valenciano que, a partir de varios encuentros con él, escribieron Manuel Hidalgo y Juan Hernández Les en 1981. La nueva edición de Alianza incluye algunos nuevos apéndices escritos por Hidalgo y mantiene el prólogo original de Francisco Umbral que, entre otras cosas dice: “Novelista de medio siglo español, Luis inaugura un género tan importante como es el esperpento de Valle-Inclán o el capricho de Goya: el cachondeo”. ¿Existe algo más valenciano que el cachondeo? ¿Hay mejor manera de pervertir el decoro que el cachondeo? Sin comerlo ni beberlo ya he comprendido por qué me gusta tanto la frase de Lou Reed.

Termino Cien noches, de Luisgé Martín. Es un cruce entre la novela negra y un ensayo sobre la sexualidad que, sobre todo, reflexiona acerca de la incapacidad que tenemos los animales, inteligentes o no, de ser monógamos. Las cien noches a las que hace referencia el título son, según la voz narradora, el tiempo máximo de duración del amor erótico entre dos personas: “Cien coitos. Cien noches. A partir de esa cifra todo es previsible y ordinario. No desaparece el deseo, pero sí la perturbación. No desaparece el placer, pero sí el asombro”. Más allá de la historia que cuenta, la novela posee conclusiones tan memorables como la del anuncio del disco de Lou Reed. Frases que uno desearía haber escrito en algún momento de su vida pero que finalmente escriben maestros de la literatura como Luisgé: “La sexualidad humana, como el amor, es un ejercicio de invención. Solo depende de la fantasía”. Como la protagonista de la novela, también creo que la excitación es una forma de felicidad, y más ahora que entre las mascarillas y la imposibilidad del tacto, hay que mantener vivas ambas cosas mientras llega el camión con las vacunas. Yo, al igual que Irene, “no soy capaz de entender qué razón queda para vivir cuando el cuerpo ya no sirve o no les sirve a los otros, cuando el deseo se convierte únicamente en una idealización intelectual”.

Caminando por el centro rumbo a una cita, me encuentro con una especie de rincón para trabajar, un lugar para invocar a las ideas y dejar que el buen rollito te recorra el cuerpo por obra y gracia de la wi-fi gratuita. Mobiliario minimalista y muchos grafitis amables escritos con colorines, apelando a que mantengamos a flote el ánimo y la confianza en estos tiempos difíciles. Ojalá algún día se haga un estudio científico sobre el paulocoelhismo que ha traído consigo esta pandemia, la cantidad de gilipolleces propagandísticas que nos endiñan mientras lidiamos con la estupidez, la insolidaridad y el egoísmo. La oficina de la que hablo -he de detenerme para observarla bien porque no puedo creer lo que estoy viendo- pertenece al banco con el que trabajo. La misma empresa que lleva días llamándome desde un teléfono desconocido a las horas más impertinentes. Y cuando al fin atiendo pensando que puede ser algún mensajero perdido -algún día se rodará un documental sobre todos los mensajeros que se pierden en las urbanizaciones de El Saler, ahí hay una historia que ni Joseph Conrad-, descubro que quien me llama es mi banco. Nada importante, solamente quieren saber si, ahora que vence la moratoria de préstamo a la que me acogí en primavera, voy a poder pagar el plazo correspondiente. No me lo preguntan con la dulzura de esas inscripciones felices que veo en pleno centro de València, no. Me lo preguntan con un tono casi intimidatorio, como de aviso de la mafia. Y entiendo así que existen más modos de pervertir el sentido del decoro de los que a mí me gustan.

Leyendo El último austrohúngaro me entran ganas de revisar el libro que tengo con el guion de Tamaño natural. Lo compró, cuando salió en 1977 publicado por Sedmay, mi señor padre, hombre berlanguiano donde los hubiera y gran especialista en pervertir cualquier sentido del decoro en un radio de varios kilómetros a la redonda. Leo de nuevo a Umbral, que firma también este prólogo, y asiento cuando leo que “la vida no tiene aliento narrativo”. Pues claro que no. De hecho, por culpa del guion de Tamaño natural, acabo hojeando el catálogo de la exposición que el IVAM le dedicó a Pierre Molinier en 1999. Fueron las muñecas de Molinier, fruto de su obsesión con lo femenino –“se travestía, para crear, a partir de sí mismo, a su mujer preferida”, explica Berlanga en El último austrohúngaro -, las que inspiraron al cineasta para hacer su película sobre el hombre maduro que se enamora de una muñeca gigante. Molinier le envió una carta a Berlanga en la que le decía que la muñeca de su película era “la copia pasiva de lo que yo desearía ser”. Ese mismo día se suicidó.

Por culpa de Paco Umbral, Pierre Molinier, Manuel Hidalgo, Juan Fernández Les y el propio Berlanga, acabo viendo una vez más Patrimonio nacional. Que la prefiera sobre La escopeta nacional se debe a Luis Escobar, a sus diálogos y a cómo los interpreta. Quiero hablar como el Marqués de Leguineche y exclamar “¡pero qué mascarada es esta!” -tanto si hay o no covid- o “esto es el disloque, ¡el disloque!”. Pero, sobre todo, quiero que estos artículos colaboren para pervertir el sentido del decoro de cualquier alma necesitada de semejante cosa. Sobre todo, ahora, que se aproxima la siempre intimidante navidad.