Dos tercios con Elia S. Temporal

Colección Melibea publica este nuevo poemario cuya lectura nada más despuntar el año supone un alivio por anticipado ante tanta aspereza y sequedad

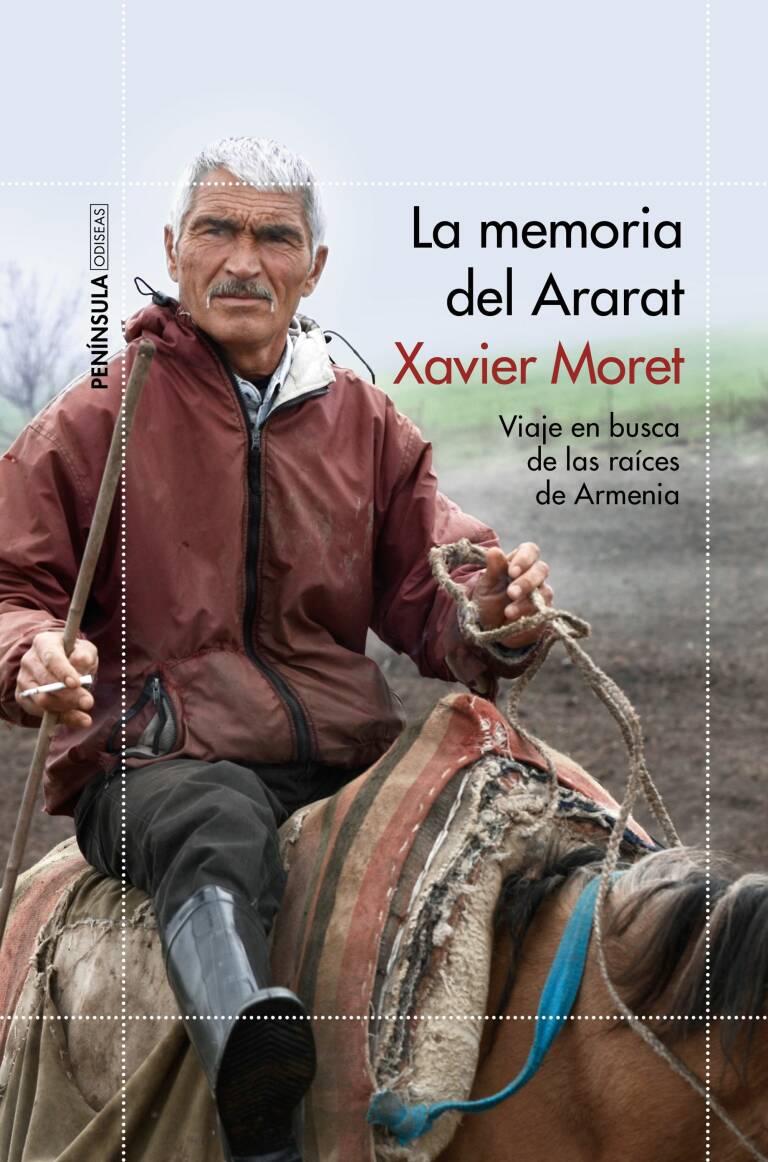

El periodista y escritor catalán, reportero honesto del viaje, cuenta su recorrido por la nación ancestral del Hayastán con una mirada sincera y alérgica a las idealizaciones.

VALÈNCIA. La primera palabra es la más difícil cuando hay mucho que decir: una forma de empezar a evocar podría consistir en acudir a la reliquia de la cartografía que es el Imago Mundi babilonio, el mapa del mundo, de un mundo seiscientos años anterior al inicio de nuestra era, a caballo entre lo real y lo mitológico, grabado en una tablilla de arcilla, en el que figuran naciones ya extintas, a excepción de una: Urartu, la tierra que hoy conocemos como Armenia, y los armenios como Hayastán, el país de Hayk, el guerrero patriarca descendiente de Noé al que como a muchos otros héroes en otras muchas culturas se asocia con Hércules. Pero hay tanta historia tras ese nombre, y por tanto, tanto que contar, que también podríamos saltar a casi un milenio después, al año trescientos uno en que Armenia-Hayastán se convierte en la primera nación cristiana, o mucho, mucho más allá: a los tiempos oscuros del genocidio, el primero en ser considerado como tal, que los otomanos perpetraron sobre las vidas armenias aniquilando a en torno a un millón y medio de personas —se siente horriblemente frívolo e inapropiado redondear en cifras relativas a vidas segadas— de un modo tan cruel, que también cuesta encontrar las palabras oportunas para describirlo. Pese a todo, la palabra genocidio cumple su función, pese —y vaya si pesa— a que solo unos pocos países del mapamundi actual lo hayan reconocido. Porque parece ser que reconocer ese millón y medio de asesinados, allá, en el teatro geopolítico mundial, no es cosa fácil. Uruguay fue el primero en hacerlo, el viente de abril de mil novecientos sesenta y cinco. España todavía lo tiene pendiente. En otro momento, quizás.

Armenia, por supuesto, y como cualquier otra nación, es mucho más que su historia: también es lo que experimenta quien se acerca a ella con la voluntad de conocerla. Como hizo el poeta ruso Ósip Mandelstam —de cuyo Armenia en prosa y en verso ya hemos hablado por aquí—, extinguido en Siberia por obra y gracia de Stalin, o como recientemente ha hecho el periodista especializado en viajes —que bellísima y envidiable profesión— Xavier Moret, quien supo recoger el conocimiento y las experiencias atesoradas en un viaje a lo largo y ancho de los veintinueve mil kilómetros cuadrados —aproximadamente como Catalunya, un poco menos— que quedan hoy día de lo que fue la Armenia del esplendor, en su libro La memoria del Ararat. Viaje en busca de las raíces de Armenia, publicado por Península. Cuenta Moret para dar comienzo al libro: “Mi viaje a Armenia empieza mucho antes de volar a Armenia. Podría decirse que empieza en la adolescencia, leyendo a William Saroyan, armenio de la diáspora nacido en California, o deleitándome con las aventuras de Corto Maltés, donde a menudo aparecen armenios envueltos en un halo de misterio. Continúa en la isla de San Lazzaro degli Armeni, en Venecia, en la Fundación Gulbenkian de Lisboa o en Jerusalén, donde me sumerjo en los callejones del barrio armenio, cargado de historia y de leyendas. O en Estambul y Beirut, donde siento aflorar de nuevo la identidad armenia mientras escucho canciones de Charles Aznavour (Shahnourh Varinag Aznavourian de nombre auténtico)”. A quien atrapa la armenidad, tiene una historia similar que contar: en esa historia pueden figurar los integrantes del grupo System of a Down y una bandera roja, azul y naranja ondeando tras la batería en el videoclip de Chop Suey!, descubierta en un nuevo visionado más consciente y maduro, la familia Kardashian, o unos amigos con nombres como Sarkis, Samuel, Hayk —tiene que haber un Hayk—, Lilit, Arsen o Hasmik.

El poeta británico Lord Byron tuvo su propio romance: el impacto fue tan poderoso que acabó aprendiendo armenio, e incluso, como cuenta Moret, escribiendo una gramática. Para Byron, el armenio era el lenguaje para hablar con dios. En el libro que nos atañe, además del viaje del periodista catalán, se da voz a los amigos, a los desconocidos, a las infraestructuras y al propio paisaje. En las páginas de La memoria del Ararat habla con su omnipresencia la montaña sagrada que ahora, en estos tiempos, habita solemne, poderosa y familiar al otro lado de la frontera. Afortunadamente las montañas siempre vivirán más que nosotros, vivirán más incluso que los males, cuya fecha de caducidad, como afirma el refranero español —seguramente pecando de un cierto optimismo—, se estima en un máximo de cien años. Ahora mismo Armenia vive el mal de una agresión que Moret anticipaba en este libro que ya ha cumplido un lustro: la herida de Nagorno Karabaj, la República de Artsaj, ha sido abierta de nuevo con el ataque de Azerbaiyán, que ya ha desplazado de sus hogares a decenas de miles de personas. El Nagorno Karabaj al que viajó Moret miraba con recelo sus escarpados límites montañosos: para el visitante, este territorio es una anomalía, para sus habitantes, el escenario de sus recuerdos, felices, dolorosos, o como en muchos casos, contradictorios.

Leer sobre el viaje de otro al lugar al que uno querría viajar en profundidad despierta todo tipo de emociones; escribir sobre ese lugar que nos llama con fuerza, cuando llega la ocasión, requiere serenidad y prudencia. Moret hace gala de lo uno y de lo otro: cuestión de oficio, de inteligencia, y de contención. Es fácil descuidarse y caer en la trampa de las idealizaciones o de los prejuicios: el sesgo de confirmación acecha tras cada congénere amable o mezquino, tras cada plato humeante o tras cada rostro bello. Por suerte o por desgracia, al final, las cosas nunca son tan sencillas. Al final, debe requerir un poco de esfuerzo encontrar las palabras adecuadas. Pero como Moret, hay que encontrarlas, porque lo que no se dice no existe, aunque de hecho exista y esté pasando, de nuevo, a la vuelta de la esquina.

Colección Melibea publica este nuevo poemario cuya lectura nada más despuntar el año supone un alivio por anticipado ante tanta aspereza y sequedad

Toma nota porque a continuación vas a encontrar una lista de muy buenos libros para leer, o como es menester a estas alturas del calendario, regalar