LA LIBRERÍA

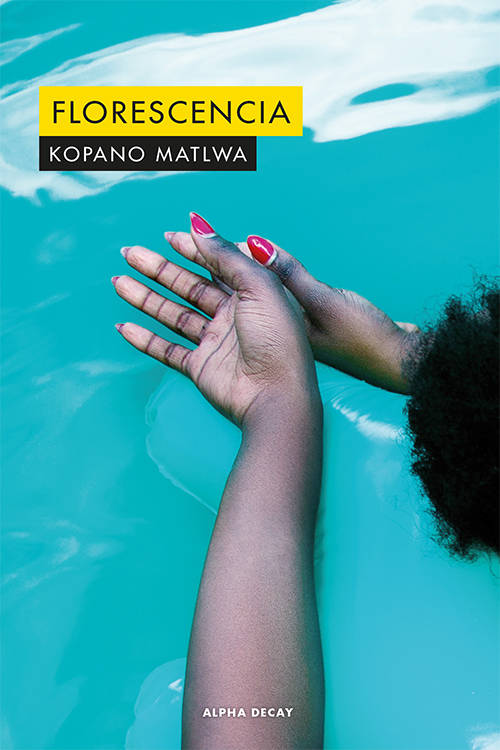

La 'Florescencia' en tiempos de xenofobia, sexismo, duelo y Kopano Matlwa

Kopano Matlwa © Rachael Stretcher

Kopano Matlwa © Rachael StretcherLa autora sudafricana nacida Born-Free tras el apartheid rasca en la superficie de un país sembrado de heridas sangrantes por culpa de una violencia que pese a los cambios insiste en permanecer

VALÈNCIA. Desde la perspectiva de los conflictos y de quienes los viven, un armisticio, una abolición o una firma de paz son solo un detalle, un gesto para delimitar periodos en los libros de texto, una frontera levantada en el tiempo que en el día de su construcción es tan leve como un neutrino, tan permeable como una red. Al sufrimiento no se lo contiene con promesas o leyes, no se modifica su cauce con titulares ni se mitigan sus efectos con apretones de manos. El sufrimiento es un evento que discurre en su propia dimensión en base a sus propias reglas y aritméticas. El ser humano es una gran artesano en estos menesteres: somos capaces de moldear elaboradas formas de horror que para colmo, resisten el paso de los años y las décadas con tanta holgura como una pirámide egipcia, en lugar de descascarillarse a corto plazo como las relucientes y blancas piezas del maestro en que seguramente estarás pensando. En nuestro país todavía se escucha el eco de las detonaciones de la Guerra Civil, en Alemania no se han enfriado los campos de exterminio ni las pisadas en el barro del Ejército Rojo, en Polonia se está dando poder al miedo y a la desconfianza igual que en media Europa, en Japón se exige respeto y nos sorprenderemos cuando descubramos que como la ideología nazi, el resentimiento no ha desaparecido ni tampoco el grito banzai.

África está tan llena de heridas infectadas y costurones que no es tarea fácil cartografíar la orografía del dolor: comenzamos a apuñalar el continente y todavía no hemos parado. El cuchillo entra y sale, entra y sale, y lo extraño es que la tierra todavía sangre. Las masacres han sido de tal magnitud que hablar del fin de un conflicto es tener un macabro sentido del humor. En Estados Unidos ya no existe la esclavitud, pero se dispara sin demasiados problemas a los afrodescendientes en sus vehículos o en un ultramarinos. En Sudáfrica ya no existe el apartheid pero sí existe y en grandes dosis el odio racial, un odio abrasador que convence de la necesidad de asesinar al vecino porque es kwere-kwere, un extranjero en tu tierra, aunque tú también sufras o hayas sufrido esa distorsión de la lógica llamada racismo o xenofobia. México no quiere que se construya un muro en su frontera con EEUU, pero sí quiere tomar medidas para frenar a los centroamericanos que marchan en caravana huyendo del espanto diario de sus países. Kopano Matlwa (Pretoria, 1985), autora de Florescencia, es nacida Born-Free -nacida después del fin oficial del apartheid- pero eso es solo un apelativo impreciso, incluso irónico, porque Sudáfrica es un país azotado por el crimen y en un clima así la libertad es más una aspiración que una meta real: según el ministro de la Policía del país, sus habitantes tienen casi las mismas posibilidades de morir asesinados que los habitantes de territorios en guerra. Más de veinte mil personas mueren de forma violenta cada año, unas sesenta al día que pierden la vida además de en ajustes de cuentas, en linchamientos y otras manifestaciones del tomarse la justicia por cuenta propia o en disputas por el control de los minibuses del transporte público, por citar algunas de las causas más comunes.

No sorprende por tanto que el libro de Matlwa publicado por Alpha Decay y traducido por Magdalena Palmer lleve en su título original -Period Pain- la palabra dolor, aunque el dolor aluda a la dismenorrea que sufre la protagonista -presumiblemente el álter ego de la escritora- en lugar de a un dolor sistémico; pero hablamos de dolor, al fin y al cabo: “un domingo por la mañana, antes de ir a la iglesia, me puse de puntillas para cerrar la puerta del garaje y mi vestido de cuadros escoceses dejó al descubierto el oscuro secreto que hasta entonces había ocultado entre los muslos; en cuanto subí al coche, mamá me preguntó qué eran esas manchas en mis relucientes medias, y entonces supe que sin duda aquello eran el principio del fin. Y en cierto modo lo fue, pues en impetuosa respuesta a la pregunta de mamá se abrió una esclusa interior y la sangre empezó a manar entre mis muslos, me resbaló por las piernas y hasta me salpicó las sandalias de plástico”. Este sangrado incontrolable, torrencial, que parece una alegoría de la nación, despierta una vocación médica en la protagonista -Masechaba- que aspira a acceder a ser doctora no tanto para sanar a los demás como para sanarse ella misma, víctima de una dolencia revestida de superstición que la avergüenza: la ignorancia sigue campando a sus anchas en todo lo que concierne a la menstruación en el siglo veintiuno, incluso en estratos de la sociedad formados al más alto nivel, donde la naturalidad de algo tan elemental e inherente a la propia existencia de la especie debería tratarse como se trata el comer.

Matlwa pone en boca de Masechaba uno de los párrafos más bellos y poderosos leídos últimamente en la página veinte de esta narración breve, pero no ligera: “Tshiamo pintaba el dolor, pero eso le hizo tener pensamientos demasiado profundos y acabó colgándose de un árbol. Mi padre consiguió una licitación del gobierno, pero reestructuraron el gabinete e incorporaron a personas que él no conocía. Se produjeron irregularidades que requerían un chivo expiatorio, por lo que acabó saliendo en los periódicos y ahora está en la trastienda de gogo -abuela-, bebiéndose los días que le quedan”. El paisaje de heridas abiertas familiares se superpone a la gangrena de una sociedad que se pudre bajo la infestación de la xenofobia, que vive en sus propias carnes la mejor amiga de la protagonista, Nyasha, una joven originaria de Zimbabue que encarna las oleadas de dolor que sigue generando el monstruoso y desolador apartheid aun después de la muerte del símbolo de esperanza viviente que fue Nelson Mandela. Murió Madiba y la mayoría del mundo pasamos página en una historia que nunca nos interesó demasiado: quisimos creer que colorín colorado, pero la historia no solo no ha acabado sino que fluye como una novela río y en ella reman, como pueden, voces sangrantes como la de Kopano Matlwa.

Noticias relacionadas

'AP-7 Road trip': por qué la autopista más mediterránea nos recuerda a dónde íbamos

La nueva obra de Maria Aucejo recorre la AP-7 como símbolo de un mito original: un viaje a la modernidad de la España de los 70s a través de iconos arquitectónicos a medio camino