La llegada de la democracia a España tras la muerte del dictador, Francisco Franco, gracias a la combinación de protesta interna con la definitiva presión externa, hace ya casi medio siglo, comportó la reformulación de nuestro pacto social y de convivencia. La Constitución de 1978 consagró un modelo de estado social y democrático de Derecho que se asentaba no sólo en las libertades políticas sino también en el reconocimiento, por primera vez, de verdaderos derechos sociales a la población. Unos derechos, no obstante, que estaban (y siguen estando) lejos de los estándares europeos. España se incorporó tarde al modelo de estado del bienestar, en un momento en que éste empezaba ya a replegarse en parte de Europa occidental. Pero es que además de partir desde muy atrás la ambición de equipararnos con la norma europea siempre se vio lastrada por unos ingresos fiscales muy reducidos, en proporción a la riqueza del país, comparados con los de nuestros vecinos. Situación que se mantiene hoy en día.

Más allá de relatos mitológicos que tienden a buscar razones ideológicas o de proyecto en las decisiones básicas que se adoptaron en ese momento para asentar los cimientos de ese incipiente estado social, las características de los tres pilares del mismo (sanidad, educación y servicios sociales) se ven afectados por ese mismo punto de partida: ni de inicio hubo mucho dinero para dedicar a estas cuestiones… ni tampoco excesivas ganas de incrementar la presión fiscal hasta parámetros europeos. Por esta razón, en todos los casos, las decisiones estructurales que se adoptaron al poner en pie nuestra democracia tuvieron como principal razón de ser la necesidad de ponerlos en marcha empleando el mínimo de recursos posibles. Situación cuyas consecuencias a día de hoy, medio siglo después, seguimos padeciendo, quizás con la única excepción del sistema de pensiones, éste sí paulatinamente convertido en relativamente generoso, especialmente con las clases medias y medias altas, y a la altura del de otros países europeos (incluso en ocasiones, y en términos relativos, por encima del de algunos).

Así, los servicios sociales en España nunca han sido, en la práctica, hasta hace bien poco, verdadero derecho asistencial sino mera cobertura de emergencia para situaciones de pobreza o menesterosidad agudas, lo que permitía dedicar muy poco dinero a los mismos. Sólo recientemente, poco a poco y con muchas dificultades, se ha incrementado en algo su capacidad prestacional, pero seguimos lejísimos de los estándares europeos. Ni la cobertura ni la calidad de la asistencia permiten una prestación satisfactoria, situación que se agrava en las Comunidades Autónomas que, como la valenciana, disponen de unos recursos por habitante muy sustancialmente por debajo de la media estatal merced a un sistema de financiación autonómica basado en el respeto al statu quo del peculiar modelo de redistribución territorial de la inversión pública del franquismo.

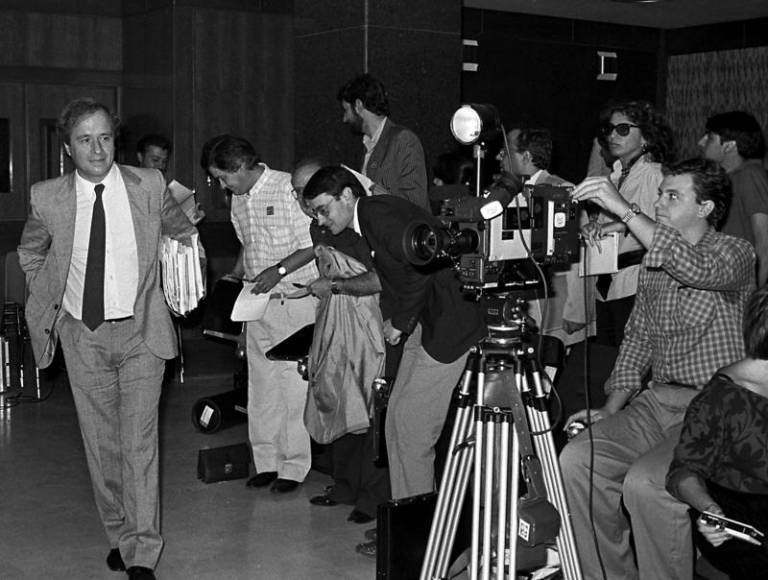

En materia sanitaria, más allá de la meritoria labor de Ernest Lluch como ministro del ramo en los años ochenta del siglo pasado y los loables planteamientos de base de la ley general de sanidad y el modelo de cobertura con aspiraciones de universalidad y gestión pública directa, no ha de perderse de vista que, a diferencia de alternativas como la de países de seguro público pero gestión a cargo de mutuas y profesionales (como en Francia, Italia, Alemania…), optar por un sistema semejante al del NHS británico era, sobre todo, mucho más barato y que ésta fue la razón última de que se implantara este modelo. En una carambola afortunada, además de generar un indudable ahorro que todavía hoy se nota, convirtiendo la sanidad española no en una de las mejores pero sí en una de las más eficientes dado lo poco que gastamos en ella comparativamente, este modelo ha generado una cierta cultura de lo público que se ha mostrado muy positiva. Pero ello no ha de hacernos olvidar sus carencias, pues con la escasa inversión que le dedicamos, aunque no estemos en los paupérrimos niveles de nuestros servicios sociales, milagros no se pueden hacer. Buena muestra de ello han sido los problemas que estamos viviendo, y que tanto nuestro sistema sanitario como nuestro modelo de atención a los mayores han padecido de forma clara (como demuestran unos indicadores mucho peores que en el resto de Europa), en la gestión de la pandemia de covid-19.

La tercera y última pata de cualquier Estado social digno de ese nombre es la educación pública. De nuevo, hace ya casi medio siglo, la opción fue optar por un modelo propio de un país europeo con aspiraciones de plena integración en la modernidad (educación gratuita universal y obligatoria hasta los 16 años), pero, desgraciadamente, también, low-cost. Más allá de las peregrinas ocurrencias del ministro del ramo, el sociólogo de orígenes setabenses José María Maravall, que tras haber estudiado en los Estados Unidos durante el franquismo volvió a España convencido de que el modelo igualitarista tradicional de la tradición de la socialdemocracia europea estaba superado. De ello se deriva que se hayan predicado algunas supuestas virtudes del modelo segregador que se consagra políticamente, aunque de nuevo el triste factor fundamental que explica lo ocurrido vuelva a ser, pura y simplemente, la incapacidad o falta de la suficiente voluntad política para destinar un gasto público razonable y homologable al del resto de países europeos a la prestación del servicio.

En ese momento, ni había escuelas suficientes para garantizar esa educación universal, ni dinero para hacerlas a corto plazo o contratar a los maestros necesarios, ni por supuesto las más mínimas ganas de subir los impuestos como habría sido necesario para poder acometer todo ello. Por el contrario, lo que sí había era una larga tradición de escuelas privadas, en su mayoría controladas por la Iglesia católica, donde desde hacía décadas las elites sociales, de las que venían también todos los ministros de los gobiernos de la época, se habían educado. Escuelas privadas, por cierto, que eran generosamente financiadas por el Estado en no pocos casos aunque sólo educaban a una parte muy concreta de la población. Resultaba por ello no sólo relativamente barato sino fácil dar continuidad al modelo y seguir inyectándoles dinero, aunque era necesario hacerlo de modo acorde con las formas y pautas de funcionamiento de una democracia y un estado de derecho. Esta regularización y adaptación jurídica de la situación anterior, que se convierte en norma y se consagra como solución, es ni más ni menos el origen del sistema de conciertos que los gobiernos supuestamente progresistas abrazan con entusiasmo y que, desde entonces, ha conformado una importante (y, lo que es peor, creciente) parte de la prestación educativa pública en España. No se entienda esta explicación como una crítica general a la posibilidad de recurrir a prestación privada para ofrecer ciertos servicios públicos, que puede ser muy sensata en algunos casos, e incluso podría serlo en materia educativa si fuera un medio de añadir pluralidad y porosidad al sistema en igualdad de condiciones para todos. El problema de este sistema, adoptado con estos orígenes y por estas razones, en gran parte inconfesables, es que genera un diseño global cuya característica esencial es perpetuar diferencias entre ciudadanos.

En efectos, desde entonces, y hasta hoy, las elites sociales españolas han seguido confiando, por lo general, la educación de sus hijos a la escuela privada, que cuenta en nuestro país con notables facilidades pero que, al menos, se han de pagar de su bolsillo. En cambio, las clases medias aspiracionales envían mayoritariamente a sus hijos a colegios concertados, todavía vinculados a la Iglesia en una importante proporción (aunque también los hay, y cada vez más, de corte laico o “progresista” que aseguran igualmente una “correcta” segregación, pero para otro espectro ideológico y de paso ayudan a justificar el modelo), que pagamos entre todos. A diferencia de lo que ocurría durante el franquismo, ahora no sólo los ayudamos financieramente, sino que se paga con fondos públicos toda la prestación a cambio, eso sí, de que estos centros ayuden a cubrir la necesaria oferta educativa que hace cuarenta años el Estado por sí solo habría sido incapaz de ofrecer. Igualmente, como es sabido, estos colegios no pueden, al menos supuestamente, seleccionar a su gusto al alumnado sino que han de emplear las mismas normas de admisión de los públicos. ¡Qué menos, dado que los pagamos entre todos! Pero, como también es vox populi, entre extraescolares y comedor a un precio exorbitado, sistemas de puntos peregrinos para seleccionar a los alumnos y un legendario mirar para otro lado de las administraciones educativas, las cosas siempre han funcionado globalmente como se pretendía: estos centros son claves para garantizar una eficaz criba por origen y clase en una proporción suficiente para que las clases medias plebisciten diariamente un sistema abiertamente segregador con tal de aspirar a que así sus hijos se eduquen en un entorno “más sano” y con compañeritos de clase adecuados. Así, el 30-40% de la red opera ya en estas condiciones en Comunidades Autónomas como la valenciana. Por esta razón, la escuela estrictamente pública, aunque haya ido mejorando con los años y recibiendo más dotación, se ha convertido, y cada vez lo es desgraciadamente más, en la prestación de mínimos destinada a clases sociales populares o población de entornos rurales, por muchas excepciones concretas que podamos encontrar.

Esta situación lamentable, que como se ha dicho obedece a razones históricas pero también a la impresentable falta de voluntad política de nuestras elites gobernantes de crear un Estado del bienestar verdaderamente homologable al de los países europeos de nuestro entorno, está siendo blindada, además, judicialmente por el Tribunal Supremo en los últimos años hasta unos extremos jurídicamente increíbles y políticamente delirantes. De tal manera que incluso en los casos, poco frecuentes, en los que, como ha ocurrido con el gobierno valenciano surgido de los pactos del Botànic I y Botànic II, se ha pretendido, al menos, no incrementar los conciertos, una supuesta rigidez del marco jurídico aplicable ha impedido cualquier avance efectivo. Según la interpretación de nuestros tribunales, la normativa aprobada en los años ochenta del siglo pasado no sólo avala concertar a voluntad cuando los gobernantes así lo estiman adecuado, sino que además impide eliminar esos mismos conciertos cuando hay gobiernos de otra orientación política. Es más, para el Tribunal Supremo existiría un derecho (¡fundamental, además!) al concierto una vez se ha obtenido éste por primera vez, derecho al que no se podría oponer ni siquiera que el plazo fijado para el mismo ya haya concluido, pues también incluiría un peregrino derecho incondicional a ser renovado indefinidamente a gusto del colegio privado de turno, sin que la administración educativa tenga nada que decir ni oponer. Para rematar la faena, las más recientes sentencias en la materia han llegado al extremo de afirmar que incluso cuando los conciertos puedan no ser ya necesarios por ser suficiente la red pública de la zona para atender la demanda (por ejemplo, por la bajada de natalidad de los últimos años) tampoco esta situación sería una causa que pueda justificar que la Administración pública no renueve esos conciertos. Asimismo, ha obligado también a continuar con los conciertos en tramos de educación no obligatoria alegando que, aunque estos ni siquiera estén regulados en las normas en que imaginativamente se basa para extraer estas reglas tan estrictas que obligan a la renovación incondicionada, las cosas han de ser así porque, ¿acaso alguien puede imaginar que pueda tener sentido otra cosa? Obviamente, al margen de lo que diga la norma, es manifiesto que los jueces no son capaces de concebir otra situación. O que no tienen muchas ganas. Más allá de la increíble situación de que se entienda jurídicamente obligado que la Administración conviene de nuevo, acabado el primer contrato, con un prestador privado para que le ofrezca un servicio que ya no necesita y el increíble ejemplo de derroche de recursos públicos que van a manos privadas que ello supone, ha de ser señalada la postura política de fondo que late en las sentencias del Tribunal Supremo, que aspira a blindar decisiones ideológicas incluso cuando los electores reiteradamente votan en favor de un cambio de modelo.

Frente a esta situación, verdaderamente lamentable, es llamativa la ausencia de reacción política de las mayorías políticas progresistas. Unas mayorías que cuando han gobernado no han sido particularmente hostiles a un modelo que no se atreven en el fondo a cuestionar ni reformar globalmente (a fin de cuentas, en origen, recordemos, fue el Partido Socialista quien lo implantó en toda España). Pero es que, aun desde esa prudencia, cuando tratan de simplemente de introducir pequeños ajustes de eficiencia y coherentes con el modelo, como no renovar un concierto que ya no es necesario, los tribunales tampoco les permiten hacerlo sin que ello genere una reacción. La situación es muy anómala, siquiera sea porque no es admisible que las preferencias de los ciudadanos determinadas con el ejercicio del voto no tengan ninguna consecuencia en una materia tan importante: si ganan las derechas, pueden seguir concertando más y más, porque tienen derecho a ello; pero si ganan las opciones progresistas se considera que las decisiones adoptadas no sólo no pueden ser revertidas sino incluso que han de seguirse renovando y ampliando obligatoriamente los conciertos actuales a su conclusión, porque “así son las cosas”.

Es directamente incomprensible que el gobierno de España no modifique de urgencia el decreto en que se basa el Tribunal Supremo para extraer estas peregrinas obligaciones, de modo que los gobiernos autonómicos pasen a volver a ser, al menos, libres de poder dejar de renovar conciertos, cuando no de cancelarlos si así lo consideran (especialmente, como es evidente, cuando éstos ni siquiera sean ya necesarios para completar la oferta pública). Igualmente, y con mayor ambición, una reforma legal en la materia debería revisar en profundidad un modelo fracasado y que genera enormes problemas sociales estructurales de desigualdad y segregación únicos en Europa, cuya única virtud era que salía baratito… a corto plazo. Porque a medio y largo plazo sale, en cambio, socialmente carísimo perpetuar ambas.

Ha llegado el momento, casi medio siglo después, de empezar a asumir que si queremos un Estado del bienestar digno de ese nombre hemos de pagar entre todos bastante más para poder garantizar una educación de calidad a todos los ciudadanos. Así de sencillo. Y si al Tribunal Supremo del Reino de España no le parece adecuado, como es manifiesto que es el caso, habrá que reformar las leyes vigentes para que le quede lo suficientemente claro y no tenga más remedio que cumplirlas. Porque se supone que hay mayorías políticas, tanto en el País Valenciano como en el Congreso de los Diputados, más que suficientes, progresistas y preocupadas de verdad por esta cuestión, que lo tienen claro y que son plenamente conscientes de cuan esencial es esta cuestión. ¿O no es así?