LOS RECUERDOS NO PUEDEN ESPERAR

Monsieur Palomar, Lou Reed y yo: los recuerdos tendrán que volver a esperar

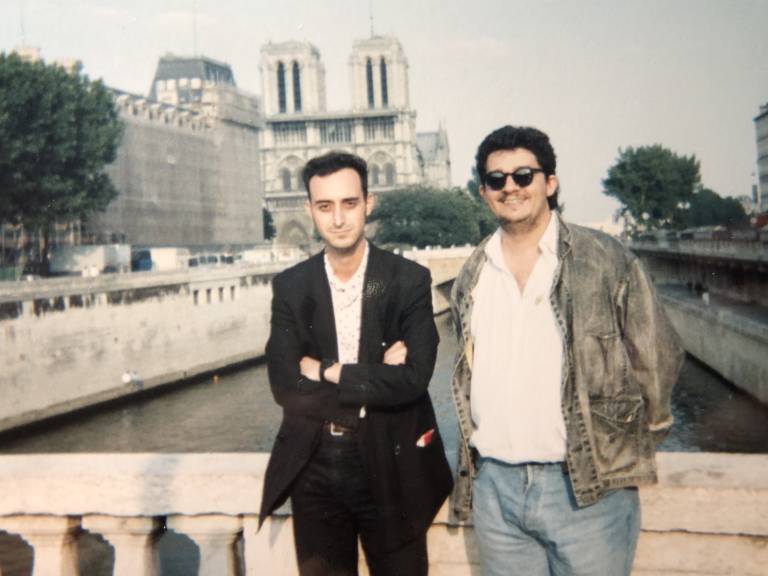

VALÈNCIA. Hace algunos días, Ramón me preguntó si era cierto que habíamos visto juntos a Lou Reed. Claro que sí, le contesté, pero en realidad viste mucho más a que a Lou Reed. Asintió, pero no demasiado convencido. Ramón, que es junto con Remi Carreres y Mar Aldea de los primeros amigos francófilos que tuve, estuvo conmigo en Versalles el 15 de junio de 1990. Antes o después de ir a Versalles recorrimos lo que pudimos de París porque era mi primera visita a una ciudad que él ya conocía. En ocasiones me da por alterarle el nombre a mis amigos, así puedo convertirlos en personajes de la vida tal y como yo la veo desde el ático de mi cráneo. Así que a lo largo de este recuerdo, Ramón es Monsieur Palomar. Juntos dimos un garbeo turístico por París, hicimos el ganso delante de la Torre Eiffel y nos fotografiamos delante de la placa de una calle que nos hizo mucha gracia, la rue du Cognaço o algo parecido que no sé precisar porque no hay manera de dar con la instantánea que inmortalizó aquel momento. Igual es que lo he soñado y nunca nos hicimos esa foto y me pasa lo mismo que a Monsieur Palomar, que no sabe muy bien lo que vio en Versalles, antes o después de aquel periplo parisino. Parte del encanto de Ramón es que si algo le da igual, le da igual. No va a decir lo contrario solamente por hacerse el interesante.

Lo que vimos en Versalles aquel 15 de junio de 1990 fue la inauguración de una espectacular exposición dedicada a Andy Warhol. Qué maravilla, todo era lujo y organización, recordaba Monsieur Palomar, nada parecido a cualquier acto al que hubiésemos podido asistir en nuestra querida València. Y así fue, pero yo lo había olvidado, embargado quizá por el impacto de lo que allí mismo ocurrió al atardecer. Entonces, la Fundación Cartier todavía no ocupaba su actual enclave parisino. Era un enorme recinto con un chateau y varias villas, un lugar de película, rodeado de césped y bosques, jalonado por esculturas de artistas contemporáneos. En un edificio que parecía la mansión de un villano de James Bond, todo sofisticación y elegancia, estaban expuestos los cuadros de Warhol. En otro lugar había un espacio dedicado exclusivamente a Velvet Underground, el grupo fundado en 1965 por Reed y John Cale que Warhol integró en su entorno artístico durante un par de años. Algunas viejas estrellas de la Factory se paseaban complacidas por los jardines que separaban los pabellones. Había comida y bebida a disposición de todo el mundo. Había encargados de prensa que intentaban cerrar entrevistas con cualquiera de los protagonistas allí presentes, que no eran pocos. Acudieron famosos invitados como Philippe Junot o Vanessa Paradis. Los cuatro miembros originales de Velvet Underground -Reed, Cale, Sterling Morrison y Moe Tucker- coincidían por primera vez en un mismo lugar después de dos décadas. El espíritu de Warhol, fallecido tres años antes, era el culpable de todo aquello. De eso y de que Monsieur Palomar y yo estuviésemos allí como dos pasmarotes, viviendo aquel acontecimiento, cada uno a su manera. En mi caso, habría necesitado una semana para poder digerir correctamente todo lo que estaba pasando. Así y todo, si no fuese por la fotografías que hice y la cinta con el bruto de todo lo que registramos en vídeo, apenas sería capaz de recordar algo.

Monsieur Palomar y yo estábamos en aquel sarao en calidad de reporteros intrépidos. Él presentaba con Mar Adrián el programa juvenil Graffiti que emitía Canal 9. Yo formaba parte del equipo como guionista, y ya que estaba, aportaba mis conocimientos musicales. Por eso acabamos en Versalles. El periodista y estudioso de Lou Reed, Ignacio Julià, me facilitó la información y los contactos para estar en la Cartier: había que estar allí como fuese, iba a ser todo un acontecimiento. Ramón pensó que era una buena ocasión para volver a París, así que decidió acompañarme. Convencí a algún jefe de Canal 9 de que contrataran en París los servicios de un técnico de sonido y un cámara. Los viajes y el alojamiento nos los pagamos de nuestro bolsillo. Cuando volvimos, a pesar de la exclusividad del material grabado -casi dos horas de entrevistas, recursos y una actuación que fue histórica- alguien decidió que aquello se había hecho sin el permiso pertinente por parte de la cadena, es decir, por algún motivo que mejor no averiguar, alguien decidió que quiénes éramos nosotros para hacer cosas cuya importancia trascendía a los conocimientos de quienes allí mandaban. Los brutos de las cintas fueron confiscados por la autoridad televisiva competente. Se nos quedó a ambos cara de favas pero nadie podía borrar la experiencia que habíamos vivido. Solamente el tiempo, que juega malas pasadas con los recuerdos.

Esa tarde de primavera, Lou Reed y John Cale comparecieron en un pequeño escenario en la campiña del recinto e interpretaron algunas canciones de Songs For Drella, el disco que habían registrado juntos como homenaje a Warhol. Fue un episodio emocionante, sobre todo cuando concluyeron con la canción Hello, It’s Me. Reed no se hablaba con Warhol cuando este murió. Dicha canción fue la única manera que encontró para orquestar una despedida. En dicha letra Reed resume con unas cuantas pinceladas poéticas la relación con su amigo y maestro. Lo que aprendió de él y también aquello que le hizo alejarse de él. La letra contiene una de las mejores frases que he leído nunca sobre la amistad, el amor o la vida en general: las cosas buenas siempre parecen acabar antes de haber empezado. Embargados por la emoción, Reed y Cale terminaron su breve concierto. Poco después volvieron al escenario entre aplausos y con ellos salieron Tucker y Morrison. The Velvet Underground volvieron a existir durante los nueve minutos siguientes, el tiempo que duró su inesperada e improvisada versión de Heroin. Monsieur Palomar dice que no se acuerda muy bien de quién estaba en aquel escenario, pero sí recuerda que cuando giró la cabeza, a mí me caían lagrimones de emoción. Cuando por pura casualidad revivimos, treinta años después, aquel día versallesco, tengo la sensación de que Monsieur Palomar al fin ha destapado un regalo que olvidó abrir en su momento. Aquel 15 de junio estuve disparando polaroids a diestro y siniestro como buen aprendiz de Warhol. También perseguí leyendas que entonces dejaban indiferente al universo pero que a mí me fascinaban, y hablé en persona con músicos que fueron sin saberlo los testaferros de mi esencia. Me hice fotos junto a cuadros míticos y conocí a Billy Name, el encargado de la Factory. Y mientras eso sucedía, observando todo aquello a su manera, contemplándolo como él contempla las cosas, Monsieur Palomar estaba allí, conmigo.

Hace poco más de cinco años debuté en Culturplaza e inauguré esta sección con un artículo en el que rememoraba esta aventura enfocándola desde otro prisma. En aquel texto hablé sobre todo de lo absurdo que fue que el testimonio audiovisual de un hecho que hoy es historia, quedara inédito por no se sabe muy bien qué criterio jerárquico. Cuando escribí aquel primer artículo de Los recuerdos no pueden esperar, Monsieur Palomar y yo llevábamos años distanciados. Demasiados, teniendo en cuenta la intensa relación que mantuvimos durante los tres años que trabajamos juntos, antes de que yo me trasladara a Madrid. Este episodio parisino es quizá la historia más vistosa de aquel periodo en el que también asoman The Cramps o David Lynch. Esas y otras historias, muchas de ellas nocturnas y alevosas, salieron a la superficie hace unas semanas, mientras Monsieur Palomar y yo hablábamos en su programa de radio. Después de cinco años, creo que ya he hecho las paces con mis recuerdos. A cambio, me han proporcionado una experiencia impagable que, entre otras cosas, ha sido fundamental para que finalmente me convirtiera en el escritor que sabía que podía ser. Los recuerdos no pueden esperar acaba aquí. Y para cerrar esta etapa, nada mejor que cerrar el círculo volviendo a su punto de partida, contando aquel día legendario que fue como un sueño por el cual también se movía Monsieur Palomar.