desde mi atalaya / OPINIÓN

Final del verano en los 60'

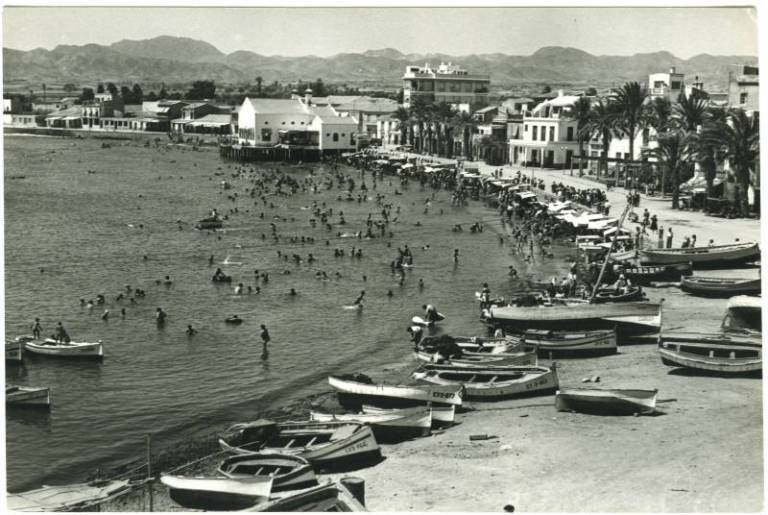

Águilas, playa de Poniente. Foto: Archivo Regional

Águilas, playa de Poniente. Foto: Archivo RegionalCorrían los años 60, del desarrollismo, cuando las clases medias españolas accedieron a su primer coche, sus primeros electrodomésticos e, incluso, los más pudientes, a una segunda vivienda en la costa donde ir a veranear.

Mis padres, agricultor él y comerciante ella, sólo disfrutaban del sábado por la tarde y el domingo, pero sus cuatro hijos, al cuidado de la abuela, pasábamos casi todo el período sin colegio en la playa. Eran veraneos largos, que a mí se me antojaban eternos, de finales de junio a primeros de septiembre. Los de mi pueblo llegábamos los primeros, luego los de Orihuela tras sus fiestas, y finalmente los de Madrid en agosto. Y nos marchábamos en orden inverso, con nuestros pequeños coches cargados hasta los topes, en varios viajes, y portando incluso el televisor o las lavadoras. La última tarea era poner los tablones de madera en puertas y ventanas y grasa en las cerraduras, para que se conservasen mejor las casas. Entonces la gente era más ahorrativa y cuidaba más las posesiones que con tanto trabajo habían adquirido.

Hacia finales de agosto llegaban los esperados levantes, fieles a su cita, como los amantes.

Eran veraneos largos, que a mí se me antojaban eternos, de finales de junio a primeros de septiembre

Todo comenzaba con un fuerte viento que nos hacía correr tras las sombrillas voladoras y levantaba la arena seca que se te metía en los ojos y te picaba en la piel. En las casas, se cerraban los cristales de las ventanas dejando entrar sólo un hilo de aire, lo que provocaba un silbido característico, que se te metía en los sesos y que, por las noches, mientras leía La Isla del Tesoro, las novelas de Emilio Salgari, o alguna aventura de navegantes solitarios por los mares del Sur, transportaban mi imaginación a barcos naufragando, o en medio de tormentas tropicales entre remotas islas de piratas con cocoteros vencidos por el viento.

Los levantes eran un motivo de fiesta para los chavales, porque jugar con las grandes olas constituía un auténtico placer al alcance de los más atrevidos. Eran otros tiempos, de menos medios materiales, pero de más libertad. Con los flotadores negros hechos con las cámaras de las ruedas de motos, coches o camiones, y con unas colchonetas de recia loneta que algunos tenían, nos enfrentábamos al mar embravecido que nos sacaba una y otra vez a la orilla. O nos revolcaba alguna gran ola y nos quitaba nuestro flotador. Y todo ello, aunque ya existían las banderas rojas, que también entonces querían decir “peligroso bañarse”, pero que, para disgusto de alguno de nuestros familiares adultos, no eran óbice para que nos bañáramos con su consentimiento o sin él.

Hoy, que nuestros hijos disponen de magníficas tablas de estilo hawaiano sujetas a los tobillos como medida de seguridad, y de todos los diseños, tamaños, colores y nuevos materiales, sin embargo, cuando llegan los levantes tienen prohibido bañarse y, lo que es peor, los vigilantes de la playa, apoyados por la policía local si es preciso, te impiden bañarte más allá de donde ellos consideran como zona de seguridad.

A veces el viento de levante venía acompañado de nubes y tormentas, con lluvia, que a mis ojos de niño hacían empequeñecerse el mundo. El inabarcable y lejano mar azul con su infinita línea del horizonte prolongada en el inmenso y luminoso cielo mediterráneo desaparecía y daba paso a un cielo encapotado, gris, y con un mar que parecía echársete encima con sus tentáculos, sus olas, queriendo llevarte consigo, como las sirenas a Ulises.

La lluvia, además, nos traía otro aliciente hoy desconocido para muchos niños, los grandes charcos llenos de jugoso barro en los que meternos con nuestras botas o sin ellas. Caminos de tierra con grandes socavones que, a nuestros ojos de niño, se nos antojaban como grandes lagos para surcar con cualquier cosa que flotase, o arrojar piedras para salpicarnos unos a otros.

Y así aprendimos a jugar con los levantes, a entenderlos, porque los había de distinta intensidad. En general, duraban tres o cuatro días, y resultaban más peligrosos cuando ya habían removido el fondo arenoso y se creaban los hoyos y las temidas corrientes, hacia el segundo o el tercer día. Tampoco eran igual todas las zonas de la playa, resultando más seguras las de fondo rocoso, en las que por razones obvias no se formaban los hoyos. Bastaba con mirar la playa en su conjunto para darte cuenta dónde se estaba bañando los lugareños y evitar el resto. Sin embargo, estos saberes eran desconocidos para gentes del interior o quienes venían a pasar el día y, las más de las veces, dada su falta de pericia, se adentraban al mar imprudentemente. De hecho, no era raro el año que se ahogaba alguien, sobre todo en las playas más abiertas, como las de Guardamar del Segura o La Mata, en Torrevieja.

Nunca olvidaré aquel día de fuerte levante cuando, comiendo el rico frito de patatas con tomate y ñoras acompañado de huevos fritos que preparaba mi abuela, de pronto, al mirar por el amplio ventanal que daba a la playa, me pareció ver a unos 30 metros de la orilla a un hombre que hacía aspavientos entre las olas. Di un brinco de la silla y, al tiempo que gritaba ¡hay un hombre ahogándose!, salí corriendo mientras oía los gritos de mi abuela que asustada me quería detener.

Al llegar a la orilla, sin pensarlo, nos tiramos al agua dos o tres que, al igual que yo, ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando y habían acudido a socorrer. Rápidamente alcanzamos a la persona, que resultó ser un varón de unos 30 años y, tras sujetarlo por los brazos, al girarnos para regresar a la orilla, notamos como la fuerte corriente nos impedía salir, y poco a poco nos metía mar adentro.

Afortunadamente los que estaban en la orilla, viendo la situación, habían hecho una cadena humana que se adentraba unos metros en la orilla y lanzado el salvavidas de corcho que sujeto a una cuerda colgaba del poste donde ondeaba la bandera roja.

No sin dificultad conseguimos asirnos al salvavidas y la cuerda y empezaron a jalar de nosotros, cuando de repente nos sorprendió una gran ola que nos sumergió e hizo que me soltase de la cuerda, alejándome unos metros del grupo. Oí cómo algunos gritaron: ¡que se queda uno atrás! Y también cómo otros contestaban: ¡saquemos a estos primero y luego al otro!

El miedo me invadió y arranqué a nadar con todas mis fuerzas, a pesar de que las piernas me pesaban un quintal y no podía nadar con soltura. Gracias a Dios alcancé al grupo y, revueltos en arena y olas, nos sacaron a la orilla. Y pude darme cuenta entonces de que me había metido con los pantalones que llevaba puestos, ¡unos vaqueros de campana a la moda!