EL INTERIOR DE LAS COSAS / OPINIÓN

No había ni otras lunas ni otros cielos

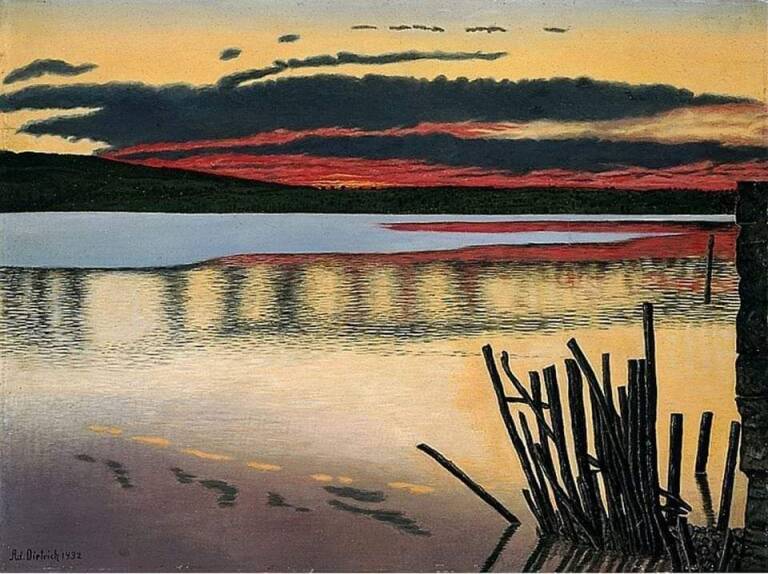

Adolf Dietrich.

Adolf Dietrich. Al caer la tarde del pasado viernes, un día después del solsticio de verano, el cielo de Gavarda, en el corazón de la Ribera Alta, se iba tiñendo de todos los colores del rojo. Un espectáculo bellísimo, preludio de la gran luna que disfruté esa noche, la misma luna que fue marcando mis primaveras y veranos en la adolescencia cuando esas lunas eran gigantes, las más grandes del mundo, cuando entre los juncos del río, nos tumbábamos para ver la salida de aquel fenómeno que, para mi, solamente sucedía en Gavarda, tendidos sobre la ribera del río Xúquer. No había ni otras lunas ni otros cielos.

El viaje desde Castelló hasta Gavarda transcurre entre dos Rodalies, viaje hasta València y tren hasta Alzira. Aparentemente un trayecto cómodo salvo los infinitos problemas de este transporte de Renfe. Tuve suerte. Todo sin retrasos. Gavarda, que parece mentira, no está conectada con Alzira, ni con Albèric que tiene el ‘trenet’ de toda la vida. Hay un hecho indignante en este viaje. La estación de Alzira no es accesible. Hay que salvar un tramo de quince escalones. Cuando te mueves con una muleta es complicado, como lo es para muchas personas mayores o jóvenes que sufren problemas de movilidad.

Desde la Plana hasta la Ribera el paisaje que transcurre es magnífico, salvando los tramos urbanos. La comarca de Gavarda es verde, toda verde. Las plantaciones de naranjos son interminables, interrumpidas por esa estampa maravillosa de unas cuantas palmeras y una casona en medio de la huerta. Necesitaba regresar a este entorno de la infancia y la adolescencia.

Al caer la tarde y llegar la noche en Gavarda, el pasado viernes, es imposible no emocionarse con el aroma del jazmín. La mayoría de las casas muestran orgullosas esta planta trepadora, recordando aquella casa familiar, la casa de mi abuela Pepica, que engulló la Pantanada de Tous en octubre de 1982. Caminé despacio por estas nuevas calles del nuevo pueblo de Gavarda, que antes era todo plano y ahora tiene pendientes, me detuve varias veces para aspirar a fondo el jazmín, cuyos capullos se abren al atardecer.

Yo viví una casa de flores y de agua, la casa familiar, que era la casa de mi abuela, lindante al lavadero de Gavarda. En aquella casa las noches eran preciosas, los olores del jazmín y del magnolio, entre otras infinitas plantas y flores, se cruzaban con el croar de las ranas que habitaban en el lavadero. Aquel paraíso desapareció tras la catástrofe de la Pantanada. Hoy, el nuevo pueblo no ha recuperado la vida y sabor de aquellas calles viejas, de aquellas casas familiares de siglos, con sus pequeñas huertas en los corrales, con sus pasos de carros desde la puerta de entrada, con aquellos suelos hidráulicos y los trencadís. Nada pudo recuperarse. Ni siquiera la vida cotidiana, anímica.

Regresé a Castelló la tarde del sábado, el día antes de la noche de Sant Joan. Los dos trenes de cercanías que utilicé iban abarrotados. Sobre todo la línea 6 de València a Castelló. Con mi muleta y los pesados bultos que portaba, accedí al vagón para personas discapacitadas y para bicicletas. Y allí permanecí hasta llegar a la estación castellonense. Sentada sobre un tabla, porque eso son los pequeños asientos de esta zona, compartí el diminuto espacio con una mujer venezolana que amenizó mi viaje hablando con sus nietos, residentes en EEUU. Casi dos horas maravillada con los acentos y el tremendo cariño de las conversaciones.

En el amplio espacio del vagón de acceso para personas discapacitadas, la gente iba sentada en el suelo o sobre sus maletas. La pauta de horarios de Cercanías en fines de semana se amplían insoportablemente. En esa hora y media fui observando a las personas, la mayoría inmigrantes y en menor medida estudiantes que regresaban a sus pueblos por las vacaciones de verano, e imagino que para celebrar a tope la Nit de Sant Joan.

Entre la provincia de València y la de Castelló, subió a este vagón un grupo de adolescentes, con sus cabezas rapadas, con tatuajes que asimilaban marcas de ganaderías, con escudos y signos fascistas. El trayecto de este grupo, menos mal, fue de tres paradas. Durante este tiempo se dedicaron a mirar despectivamente, provocando, a las personas que estábamos en ese amplio espacio. Para mayor gloria, dos mujeres africanas, bellísimas, se detuvieron también allí, vestidas con tradicionales indumentarias del estimado continente. El grupo de intolerantes enloquecieron y fijaron sus miradas intimidatorias hacia estas dos mujeres. Vivimos momentos de tensión. Sentada en la tabla, tuve muy claro que si pasaba algo alzaría mi muleta como espada desafiante para proteger a estas mujeres que estaban a mi lado. No pasó nada porque este grupo de imbéciles y fascistas se apearon antes, pero fue aterrador sentir esas miradas, esos gestos procedentes de seis niños.

Desde Gavarda traje dos pimientos rellenos de arroz cocinados a la perfección por Nina, del bar Recres. Mi vecina Carmen se chupó los dedos. Le conté que entre el viernes y el sábado comí de manera celestial, gracias a la cocina de Nina. El mejor arroç al forn gavardí, tal cual lo cocinaba mi abuela, así como aquellas berenjenas rellenas de magro picado y rehogado en sartén con cebolla. Berenjenas hervidas, mezclando la pulpa y la carne, y todo cubierto por una fina bechamel. Impresionante.

Carmen y yo hemos comido el domingo y ayer lunes, celebrando el tránsito del día más largo y más corto, quemando dos listas con aquellas cosas que no soportamos, deseando que la vida siga y que la salud permanezca.

Castelló ya se ha vaciado, casi la ciudad completa se ha trasladado a Benicàssim. Carmen se va en agosto y me dice que mientras permanezcamos en nuestro barrio vamos a celebrar que el calor no nos destruya. Este fin de semana hemos brindado con nuestras copitas de absenta, en esta ocasión con dos copitas de la cristalería de mi abuela Pepica, que fuera la cristalería de su madre, la bisabuela Pepeta.

Buena semana. Buena suerte.