LA LIBRERÍA

Chupando el meñique dadá de ‘Céleste Ugolin’ con Georges Ribemont-Dessaignes

Detalle de fotografía grupal de los dadaístas. En el centro, riendo, Georges Ribemont-Dessaignes - Fotógrafo desconocido, París, 1920

Detalle de fotografía grupal de los dadaístas. En el centro, riendo, Georges Ribemont-Dessaignes - Fotógrafo desconocido, París, 1920Desde las profundidades del siglo pasado llega hasta nuestras manos una novela que no sabe de ismos, pese a que puedan atribuírsele tantos como deseemos siempre que contengan la raíz libertad

VALÈNCIA. Con mucho, mucho esfuerzo, visualizando la meta con precisión, no hincando la rodilla nunca, haciendo fuerza con los puños apretados para que el universo conspire a su favor, usted tampoco podrá conseguir ser todo lo que se proponga: ni siquiera será capaz de ser una botella, el presente de subjuntivo o la textura de un melocotón, no será un perro doméstico, un perro callejero, unas llaves, la sombra del viento, su vecino o el sabor de la letra zeta. Es probable incluso que al final de su vida no le alcance la certeza para afirmar que ha sido una persona, ni qué decir para jurar que ha logrado ser la persona que quería o que otros esperaban -en especial será empresa casi imposible haber conocido a esa última persona-. Uno acaba siendo lo que es por accidente, por suerte o por desgracia: aquí todo plan termina siendo un fracaso, por mucho que haya quien se empeñe en esa utopía de hacerse a uno mismo, como Madonna, la reina de la autoconstrucción según se ha dicho siempre. Más que hacerse, a uno lo hacen. Lo hace el entorno, las amistades, las vacaciones, un grito de más y un grito de menos, los ochenta, los tiempos de carga de las actualizaciones, el cáncer, el horóscopo pero sobre todo cualquier agente externo. Influyen también las bacterias. Ah, y el dinero.

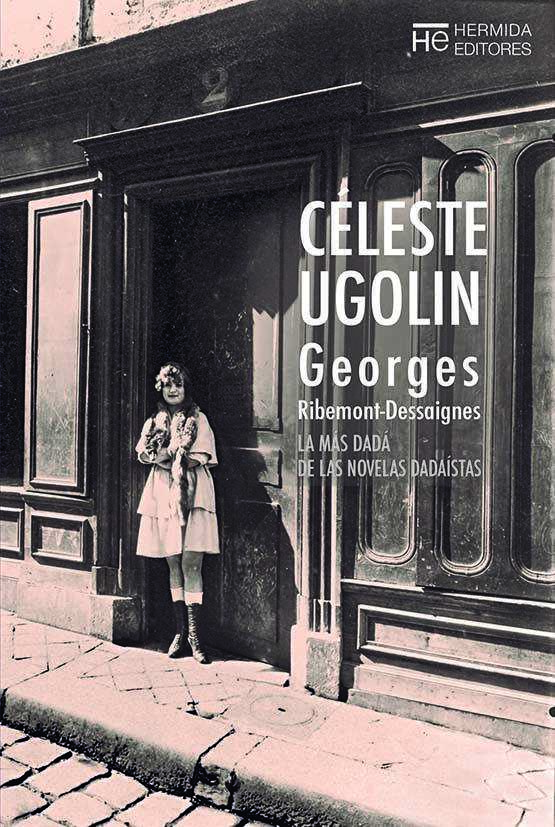

Si pudiésemos ser lo que quisiésemos o quien quisiésemos es de esperar que en la Tierra las poblaciones de jugadores de fútbol de primera división y de conejos estuviesen a la par, que no hubiese transbordador para tanto astronauta ni tele para tanto famoso. Encontraríamos, seguro que también, mucho y mucha cantante, bastantes presidentes del gobierno e infinidad de personajes fantásticos con superpoderes. Habría incluso quien decidiese ser escritor, pero de esos que no padecen los rigores de la profesión, sino de los que consagran el paso de las décadas y las leyendas de la era preinternáutica, como las farras interminables sin consecuencias o la aceptación social de canapé y entrevista dominical. Todos querríamos tener una vida con sentido, trascendental, y por eso nadie escogería el absurdo, el caos, la nada, o ser el protagonista de una novela dadá como el bueno de Céleste Ugolin -Hermida Editores, marzo de 2019, traducción de Manuel Arranz-, emanado de la mente de Georges Ribemont-Dessaignes (Montpellier, 1884, y en estos paréntesis es cierto que no suele insertarse nada más que datos biográficos, pero como la novela es la más dadá de las novelas dadaístas según se afirma en la portada (hay otras, y afirman ser las únicas) y Patricio Pron ha ganado el Premio Alfaguara, lo cual reconoce su gran talento para narrar, y él es experto en crear estos paréntesis dentro de paréntesis como en uno de los relatos de Lo que está y no se usa nos fulminará, cabe permitirse esta licencia siempre que termine recordándose que el autor falleció en Saint Jeannet en 1974).

Pero, ¿quién es Céleste Ugolin? Para empezar, alguien a quien le reconforta mucho chupar el meñique de su esposa: “De momento sólo he conseguido escapar chupando el dedo meñique de mi mujer. Es una delicia. Su dedo meñique se desliza entre mis labios poco a poco. Luego se queda en mi boca como si fuera una isla para fortuna del mar. El tiempo se para. Nada existe, es decir, no se plantea ninguna cuestión a propósito de nada. Y sólo así consigo escapar de todo [...] Tu dedo en mi boca, mete tu dedo en mi boca o me voy a morir [...] En el enorme espejo del armario contemplaba un espectáculo lúgubre después de que la embriaguez boreal y luminosa se apagase y que el meñique, cansado, se hubiese retirado de su boca”. Céleste Ugolin no es Picasso, no es Breton, ni el Picabia del Pandemónium ni Tzara. Es un ser escurridizo compuesto de palabras celulares que se relacionan entre sí de un modo estrambótico, enlazando ideas con vínculos emocionales antiacadémicos: a su artífice nunca lo consideraron en vida como lo podríamos considerar ahora que nos protege el cortavientos del tiempo, la crítica de su momento lo tomaba por un provocador, que bien pensado, es de lo mejor que se le puede espetar a alguien que se dedica a crear. No provocar nada es la muerte. El aislamiento en el vacío más allá de Antares.

Para entendernos mejor, se podría decir que el Almuerzo desnudo de Burroughs ya lo cocinó Ribemont-Dessaignes a principios del siglo pasado. Que le llegó al beatnik frío. Céleste Ugolin vive en el humor y en el erotismo, y que nadie se lleve a engaño con eso del dadá, que dadá no es nada, es solo una palabra: bajo tanto meñique chupado y tanto acto masturbatorio encubierto -“Stella dividía en dos su paraíso e insertaba en él un exótico minarete: alguna necesidad interior le empujaba a poner el meñique —el meñique, otra vez— de su mano derecha entre sus labios entreabiertos y a intentar la exploración de las delicias que hasta entonces sólo había constatado en su marido [...] Entonces la tuerta, impaciente, dijo: —Continúe [...] El instinto de conservación hizo que brotase de la boca de la tuerta un autoritario «Siga» que abrió por tercera vez la puerta del cristalino e inanimado paraíso de Stella. E hizo falta que se produjese la cuarta, la quinta y la sexta vez-, bajo tanta situación delirante y homicida, lo que se esconde es la voluntad de empujar hacia el futuro una forma de concebir la libertad, puertas de cartoné para adentro y para fuera, que en estos últimos años de la historia hemos escuchado de boca, por ejemplo, de Javier Krahe. No todo va a ser follar, también habrá que saltar a la pata coja, y habrá que coleccionar sellos de Nigeria, que decía él. Y habrá también que acompañar a Céleste Ugolin hasta el cadalso pero no a la hoguera, a la guillotina, que como bien sabemos, posee el chic de lo francés.

Noticias relacionadas

Lorena Macías: "Las influencers viven en su propio Black Mirror"

La responsable de la cuenta paródica ‘Hazmeunafotoasí’, disecciona las entrañas de la influencia en su libro ‘Cien años de mendigram’ (Roca)