VALÈNCIA.- Hay historias que no pueden ser inventadas. O son ciertas o no existen. Son aquellas que desafían nuestra capacidad para creer en lo increíble, para aceptar lo inaudito como premisa sobre la que asentar nuestras convicciones. Porque todos, en mayor o menor medida, necesitamos algunas certezas en las que confiar, algunos conceptos simples que resulten inamovibles, asideros para soportar el vértigo de una existencia cada vez más confusa.

Hace varias décadas me topé con una de esas historias. Sucedió en el barrio de Nazaret, al sur de València, un lugar idílico aniquilado por la ampliación del puerto de la ciudad, por la desidia política y el neoliberalismo salvaje. Un barrio de pescadores que perdió el acceso al mar y sufrió la lacra del olvido, la marginación y la delincuencia. Y fue en ese lugar donde mi progenitor tenía un local comercial vacío a mediados de la década de los noventa. Una planta baja rodeada de huertos yermos y casas habitadas por gitanos. Siguiendo instrucciones paternas acudí al barrio a colocar un cartel anunciando su disponibilidad para el alquiler. El resultado: silencio. Pasaron las semanas y nadie llamó para interesarse. Urgido por mi padre regresé al barrio para comprobar que el cartel había desaparecido.

Coloqué uno nuevo y el proceso se repitió con idéntico resultado. Cansado de colgar carteles, y de sufrir algún que otro registro policial en mi vehículo, pregunté en las casas de los gitanos de enfrente si sabían algo de la misteriosa desaparición de los anuncios. Su respuesta me dejó perplejo. Eran ellos los que hacían desaparecer los carteles. La razón: yo no podía alquilarle ese local a cualquiera. Si me interesaba alquilarlo tendría que hablar con el padre Vicente. Yo jamás había oído hablar de él. ¿Quién era el padre Vicente? ¿Por qué tenía que hablar con él si quería alquilar el local? Por respuesta me dieron unas señas en las que encontrarlo. Una iglesia en el extremo sur del barrio, donde las casas dejan paso a las huertas.

Resultó que el padre Vicente regentaba un albergue en el que acogía a inmigrantes y una iglesia en la que oficiaba misas en latín. Y así fue como lo conocí. Un hombre muy joven por entonces, que apenas superaría por unos pocos años la mayoría de edad, enérgico, de espíritu entusiasta y sonrisa fácil. Llegamos sin dificultad a un acuerdo para el alquiler del local, que transcurrió sin incidentes durante algunos meses hasta que manifestó su voluntad de adquirir el inmueble. Tampoco tuvimos problema en ponernos de acuerdo en el precio. Mi padre aceptó el pago aplazado, todo facilidades para un hombre que hacía el bien desinteresadamente, que ayudaba al barrio y a sus gentes, ambos castigados por una situación dramática de abandono y olvido. Con cada vencimiento de un plazo de pago yo acudía al barrio a cobrar, donde me recibía el padre Vicente en su casa, amable, sonriente. Charlábamos de esto y de aquello y me enseñaba de nuevo su iglesia y el albergue.

Un sorprendente giro de guion

Pero sucedió algo que podría dar al traste con la operación inmobiliaria. Recibí un escrito del Ayuntamiento de València informando de que con la nueva demarcación de la línea marítimo-terrestre, parte del local, concretamente el patio delantero, había pasado a formar parte del dominio público municipal. Es decir, el Ayuntamiento me estaba diciendo que un trozo del local que le había vendido al padre Vicente le pertenecía. Mal asunto. Llamé al cura para informarle, quedamos en vernos con la jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València, que nos recibió en su despacho sin quitarse las gafas de sol (imposible adivinar qué decían sus ojos). El padre Vicente escuchó lo que tenía que decir y nos fuimos. Al salir me dijo que no me preocupara, eso no alteraba nuestro acuerdo; él se encargaría de presentar las alegaciones pertinentes. No supe cómo lo hizo, pero resolvió el asunto.

Con el pago completo de los plazos dejamos de vernos. Su recuerdo se fue difuminando con el transcurso del tiempo, y el espacio que ocupaba en mi memoria fue rellenado con otras preocupaciones.

Hasta el 20 de enero de 2011. Ese día tuve que leer una noticia varias veces en el periódico para terminar de procesarla. El padre Vicente, un falso cura de Nazaret, había sido detenido como cabecilla de una organización internacional de narcotráfico. Era ‘mi’ padre Vicente. ¿Cómo era posible? Leí todo lo relativo a su detención, su ingreso en prisión junto con otros trece detenidos, los alijos decomisados y las escuchas policiales. Se le acusaba de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico. Varios agentes habían estado infiltrados en el puerto, habían convivido con los traficantes, habían arriesgado su vida para recabar información que llevara a la detención de los responsables. La banda tenía conexiones internacionales en varios países, los puertos de Castellón, València y Alicante como centro de operaciones. La droga era introducida en el puerto de València, donde era recogida por un clan familiar de Nazaret para su posterior distribución y venta.

Aparecieron imágenes del cura durante un viaje a Argentina disparando con un rifle automático. Trascendió su amor por las armas y los coches de lujo. Pero nunca encontré a nadie en el barrio que hablara mal del cura. Acogía a inmigrantes y les ofrecía trabajo a cambio de alojamiento y comida. Una pequeña empresa constructora hacía las veces de tapadera para la entrada en el puerto. Varias denuncias constan en el Síndic de Greuges a cuenta de las condiciones en las que los inmigrantes eran alojados.

Rebusqué el origen de este sacerdote que no era tal, supuestamente ordenado por el arzobispo vietnamita Pierre Martín Ngo-Dinh-Thuc, quien también había ordenado a Clemente Domínguez Gómez, autoproclamado papa Gregorio XVII de la iglesia del Palmar de Troya en 1976. La historia no dejaba de crecer y con cada nuevo dato se hacía más increíble todavía.

El padre Vicente fue secuestrado por paramilitares en Colombia, donde viajó para negociar el importe de un alijo que había sido decomisado. ¿Un cura de un barrio secuestrado por paramilitares en Colombia? ¿En serio? En serio. Delegado de la Asociación Unificada de Escoltas en la Comunidad Valenciana, administrador de varias empresas de importación de coches de lujo, vicario general de los Misioneros Apostólicos de María Inmaculada. Convenios con el Ayuntamiento de València y subvenciones que superaron el medio millón de euros de dinero público. ¿Era posible que el dinero público hubiera sido destinado a pagar alijos de cocaína? En la mente de un escritor era todo tan maravilloso; imposible inventar un personaje así y hacerlo creíble. No aquí, en Nazaret, no así. ¿Alguien habría creído una historia así de no ser cierta? Probablemente nadie. Yo, el primero. Y con cada nuevo dato se había hecho más grande, más inverosímil.

Ficción para contar la realidad

El padre Vicente salió bajo fianza en espera de juicio, que debía celebrarse en septiembre de 2016, pero llegado el momento no compareció ante la Audiencia Nacional. Había desaparecido y, con él, mis esperanzas de localizarlo, de hablar con él, de escuchar su versión. Pero los hechos estaban ahí y conformaban una historia que no podía olvidar. Escribí otras novelas que me alejaron del padre Vicente, pero sabía que tarde o temprano regresaría a él. Y así fue. Comencé a imaginar cómo pudo suceder todo esto, qué lleva a un hombre a vivir una doble vida; por un lado, dedicado al culto y a la fe, y por otro, a formar parte de un entramado criminal. El bien y el mal en constante lucha; una esquizofrenia encarnada en un hombre de Dios. Y todo ello en un pequeño barrio, Nazaret, que simboliza la lucha de gente humilde por superar sus circunstancias.

Y la historia fue poco a poco tomando forma, los personajes aparecían, el barrio se dibujaba, los hechos ciertos eran ficcionados en mi cabeza y traspasados al papel para intentar entender cómo pudo suceder, qué empuja a un hombre a semejante comportamiento. Cuando la novela ya estaba prácticamente escrita, la actualidad me zarandeó de nuevo. En septiembre de 2021 el padre Vicente comparecía en un juicio por estafa en València, del cual salió absuelto unos meses después. Inmediatamente me puse en contacto con la prisión de Picassent, donde me confirmaron que había estado en tránsito para comparecer en juicio, pero ya no estaba allí. Tras unas pesquisas penitenciarias averigüé que estaba en la prisión de Córdoba. Allí le remití mis cartas, un ejemplar de mi última novela y mi petición de hablar con él antes de editar la novela. Todo en vano. Los paquetes me fueron devueltos. Ignoro si tenía las comunicaciones restringidas, si las rechazaba por indicación de sus abogados o si, sencillamente, no quería saber nada de su pasado.

* Lea el artículo íntegramente en el número 93 (julio 2022) de la revista Plaza

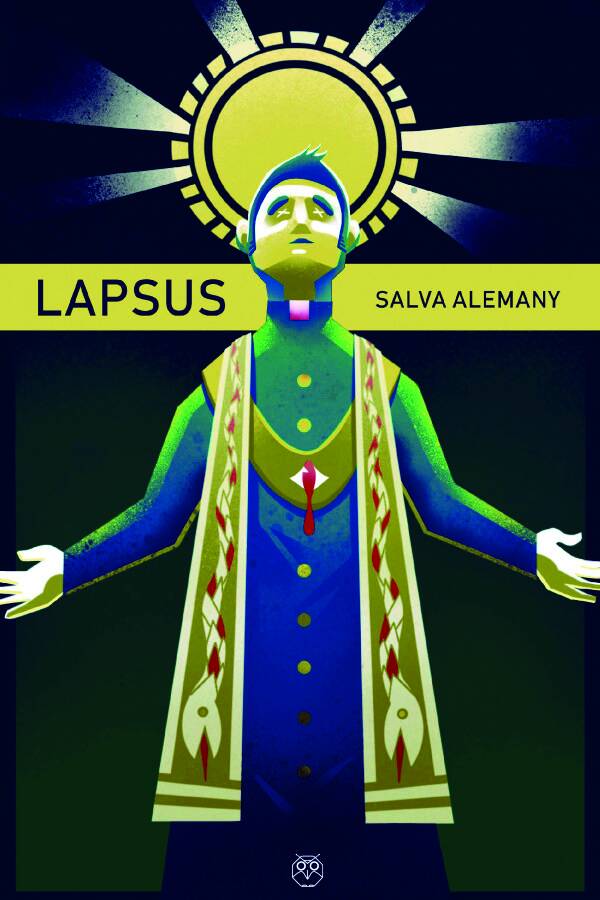

El Padre Vicente, haciendo prácticas de tiro en Argentina

El Padre Vicente, haciendo prácticas de tiro en Argentina