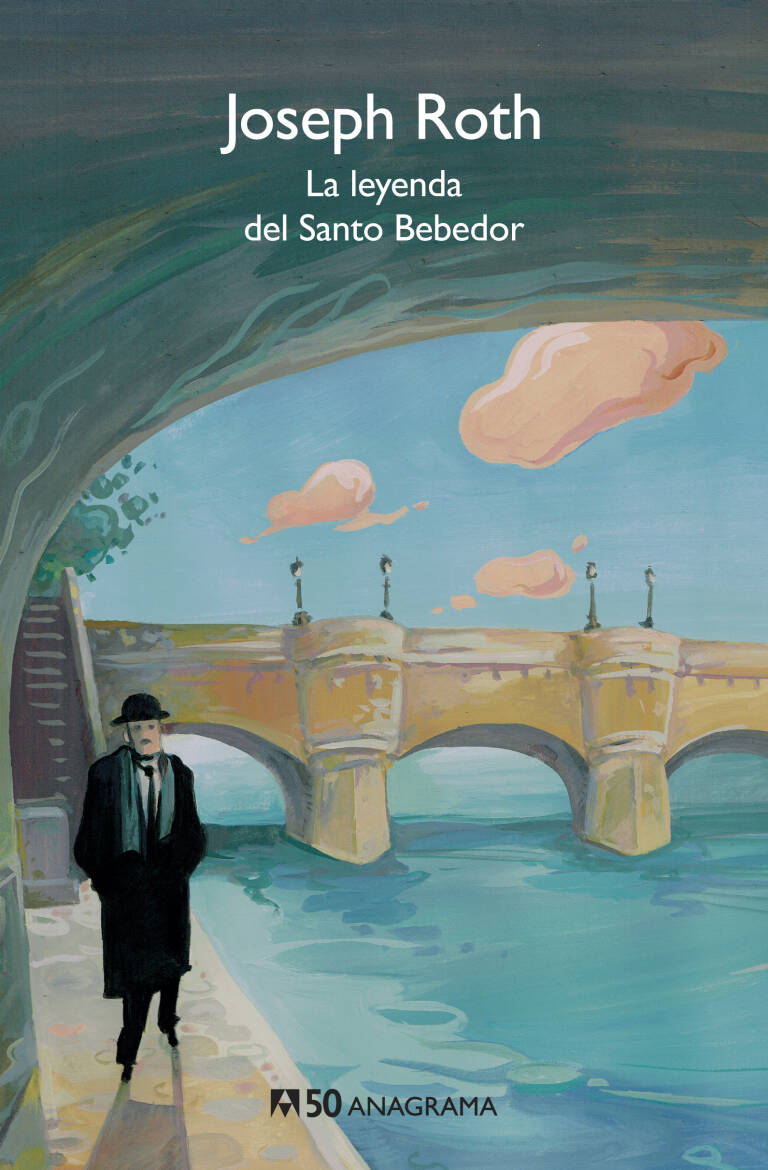

Históricamente, la literatura ha romantizado el alcohol. No es que esto carezca de sentido, ni este es un artículo para reprobar su consumo —ni mucho menos—. Obras literarias enteras se han construido en torno al alcohol, generaciones, incluso: héroes para lectores jóvenes que han (hemos) consumido sus historias como quien da un primer trago ardiente y luego se baja la botella. Muchos de estos héroes, muchas de estas heroínas, acabaron siendo personajes muy desdichados. Muchas y muchos se suicidaron. A otros tantos los mataron enfermedades derivadas del vicio de beber. Por no hablar de la ruina económica y la soledad. Entra tanta miseria, hubo quien logró envejecer, en mejor o peor estado: si esto fue suerte o desgracia, queda a su juicio. La leyenda del Santo Bebedor, que publica Anagrama con traducción de Michael Faber-Kaiser, fue la última historia, en este caso, póstuma, de Joseph Roth, autor austríaco de origen judío cuyo legado es una vasta obra constituida por novelas, ensayos y relatos, además de artículos periodísticos o reseñas cinematográficas. Los libros de Roth fueron quemados por los nazis, de cuyo terror fue escapando, viéndose obligado a dejar Alemania y después Austria, y a vivir en diferentes capitales europeas, siendo París en la que más tiempo pasó, donde murió, y donde fue enterrado tras el epitafio “écrivain autrichien mort à Paris” (escritor austríaco muerto en París). Roth pasó los últimos años de su vida ahogándose en el alcohol.

El Santo Bebedor del relato es un clochard polaco, Andreas

Kartak, bendecido con una serie inquietante de milagros que debe a santa Teresita de Lisieux (junto a una deuda de doscientos francos): su historia es tan simpática como siniestra, pero a estas alturas de la partida, los relatos etílicos llegan a saturar el estómago, a generar cierto malestar físico. Seguro que no a todo el mundo, claro está. Un hallazgo: un bar ruso-armenio de París, el Tari-Bari, en el que se refugia el protagonista. Y otro: ese buen samaritano borgiano que recorre los puentes en un bucle temporal a modo de agente del destino. La tragicomedia de Kartak se encamina, a medida que avanzan las páginas, a un enredo terminal, a una trampa fatalista: estaba escrito, los doscientos francos desencadenarían una cadena de acontecimientos que por un lado, harán más felices sus últimos días de existencia (aunque con excepciones, porque Kartak vuelve a experimentar un miedo que hacía tiempo que había perdido, la angustia por saberse con menos dinero del necesario para mantener su nivel de vida), y por otro, lo arrastrarán sin remedio a un final no por esperado menos dramático, con una visión celestial a pie de bar que constatará su vulnerabilidad, su debilidad, y lo llevará, ya sin opción a nada, al pago de su deuda.

“Con la seguridad de la persona que sabe que lleva dinero en el bolsillo, pidió una absenta, y la bebió también con la seguridad de una persona que ya ha bebido muchas en su vida. Tomó un segundo y también un tercer vaso, pero cada vez echaba menos agua. Y cuando pidió el cuarto, ya no supo si había tomado dos, cinco o seis vasos. Y tampoco recordaba por qué había entrado en aquel café. Tan solo le parecía recordar que estaba en aquel barrio para cumplir con una obligación; se trataba de una cuestión de honor. Así que pagó, se levantó, salió por la puerta con paso todavía seguro, vio enfrente la iglesia, y de inmediato recordó dónde se encontraba y por qué había acudido allí. Estuvo a punto de dar el primer paso en dirección a la capilla, cuando de pronto oyó como gritaban su nombre:

—¡Andreas!”. Kartak, atrapado por los tentáculos del alcohol, nunca conseguirá cumplir su promesa, la que con tanta convicción y honor hizo al extraño caballero, acaso un ángel de Dios, aunque con mucha más probabilidad, otro tipo de ángel, un demonio, de los que viven bajo tierra, o en el fondo de una botella.