VALÈNCIA. Los videoclubs tenían un aroma propio, o puede que me lo esté inventando, pero creo que no, que allí sucedía algo parecido a lo que ocurre en los sex shops, son espacios que generan un perfume químico que tiene mucho de humano. Los videoclubs eran lugares transcendentales. El entretenimiento del fin de semana dependía de que el encargado de tu tienda habitual te reservara la novedad recién llegada o de que te recomendara la cinta adecuada, o de que uno diese con un inesperado hallazgo. Todo eso cabía dentro de unas toscas cajas de plástico, embellecidas con una cartulina que llevaban impresos el logo de la tienda, su teléfono y dirección y el recordatorio de rebobinar antes de devolver.

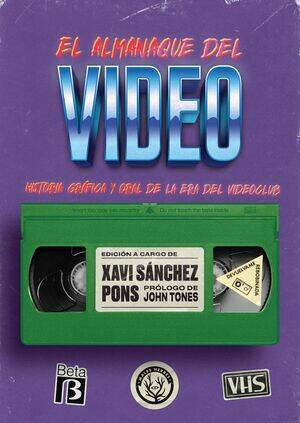

Los videoclubs eran puertos culturales donde convergía todo tipo de cine y todos los títulos allí presentes parecían tener el mismo valor: películas de autor, el taquillazo, la casposa producción de destape, el clásico del oeste, la peli porno. Leyendo El almanaque del vídeo, de Xavi Sánchez Pons, no dejo de acordarme de las videotecas que visité y los vídeos que alquilé. Yo, que soy un veleta que cada vez que ha llegado un relevo tecnológico me he apuntado a él sin dudarlo, ahora me siento como un traidor al formato VHS. El motivo lo explica John Tones en su prólogo: “Las cintas de VHS son el alfa y el omega de la nostalgia de los ochenta porque permanecen indisolublemente unidas a esa década. […] Solo la cinta magnética es indisolublemente ochentera”.

Cuando empezó a tener visibilidad, me pareció que el vídeo ofrecía la posibilidad de hacer cine sin tener que recurrir a una serie de procesos técnicos. Andy Warhol se había pasado al vídeo y grababa con su cámara todo lo que ocurría a su alrededor, que era lo que ya venía haciendo con su grabadora de audio. En 1981 tuve acceso a una cámara de vídeo que había en la empresa de mi padre. Cine no llegue a hacer, pero me la llevé a Planta Baja y grabé el último concierto de La Banda de Gaal o el primero de Glamour, no sabría decir. Lo registré desde la parte superior del local, en su totalidad, con mi uniforme de amateur, encantado de filmar-sin apenas tener idea de cómo hacerlo- a un grupo de rock. Recuerdo también que Blondie, una de las mis bandas favoritas de la juventud y de todas las etapas de mi existencia, sacaron Eat to the beat, su cuarto álbum, como video álbum. Es decir, registraron un videoclip para cada canción del disco. Sé que alguien me lo grabó porque me recuerdo viendo una y otra vez ‘Atomic’, deseando conseguir unas gafas como las que llevaba Debbie Harry en el vídeo y embelesado con el contorno de sus labios cuando cantaba, tumbada sobre una especie de cama redonda, ‘Sound asleep’.

Empiezo a leer el libro de Sánchez Pons y de repente necesito repasar las cintas de VHS que sobrevivieron a la inevitable criba que sobrevino con alguna mudanza. Recopilaciones caseras de vídeos, programas de 120 Minutes que me grababa mi madre, que podía sintonizar la MTV en los 90, brutos de entrevistas para televisión a artistas como Lou Reed, Ian McCulloch, Gerard Malanga, Mark Lanegan o Iggy Pop. El cedé no me hizo perder el apego al vinilo y los emepetrés y emepecuatro no han logrado que olvide los cedés -al contrario-, pero la conversión de VHS a deuvedé fue mucho más cruenta. En El almanaque del vídeo, Sánchez Pons traza el timeline de la cultura audiovisual en cinta magnética. Primero lo plasma año tras año, ilustrando los textos con imágenes de portadas, frames, etiquetas, tarjetas de tiendas y fetiches varios. Después habla con especialistas del asunto para terminar de reconstruir el lado ibérico de esta historia, convocando a distribuidores, dueños de establecimientos y eminentes cineastas como Jaume Balagueró o Paco Plaza, cuyos pinitos cinematográficos llegaron en formato VHS.

Con el libro me entero de que Una historia de violencia, de David Cronenberg (2006) fue la última película editada en VHS en el mercado estadounidense. Y descubro también que dos años antes, un directo de Nirvana, Live! Tonight! Sold out! se convertía en el vídeo musical más vendido de la historia. Las cintas VHS deben estar a punto de ser el nuevo vinilo (productos físicos que permitan poseer lo que masivamente se consume por medio de plataformas y streaming), objetos sagrados con los que el libro de Sánchez Pons me reconcilia, haciéndome caminar de nuevo por esos anaqueles llenos de manoseadas fundas, decorados con centenares de portadas de todos los tipos y clases.

Hay una mención especial a cómo se exhibían las cintas de porno (con aquellos títulos que remedaban los de algunas películas comerciales; mi favorita siempre fue Vivir y meter en Los Ángeles, mutación erótica del Vivir y morir en Los Ángeles, de William Friedkin) y también a cómo las consumían los clientes. No olvidemos que los videoclubs eran puntos de encuentro para todos los públicos, frecuentados por adultos y niños. Llevarse una cinta de la serie Maximum Perversum requería la misma valentía que se precisa para entrar en una farmacia y pedir que te den sildenafilo.

El auge de mi relación con las cintas de VHS tuvo lugar entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa. A través de ellas pude cultivar a gusto mi afición por la serie B y la serie Z y visionar títulos que ningún distribuidor de la época se hubiese atrevido a llevar a las salas. Conservo orgulloso mi copia de El ataque de los tomates asesinos, uno de los grandes tesoros trash que me fue revelado en el momento en el que uno más necesita de ese tipo de revelaciones. También anda por ahí traspapelada, Asesinato en Twin Peaks, una especie episodio piloto de lo que fue la serie de David Lynch, solo que aquí era un largometraje con final cerrado. Una de tantas epifanías que sólo podían darse en los videoclubs de barrio. Esta en concreto tuvo lugar en un establecimiento de la Avenida del Cid, allá por 1990; la visioné esa misma tarde con parte de mi familia, sin saber que lo que estábamos viendo acabaríamos viéndolo otra vez, pero de otro modo, convertido en otra cosa todavía más cautivadora. Sánchez Pons recupera en su libro este y otros pequeños hitos que, en aquellos tiempos, llegaban a crear una conexión fraternal con otros buscadores de cine olvidado o sospechoso. Cuando los descubrimientos de este tipo -películas, discos, libros, revistas…- se producían por azar o por una simple cuestión de tesón, nada más que por eso.