Tras la invasión de Ucrania perpetrada por Rusia, la España extrema se ha preocupado sobre todo de echarse a Putin a la cara unos a otros, renegando del otrora admirado –por antioccidental o por chulo– estadista, borrando tuits comprometedores, discutiendo si su ideología es ultraderechista o comunista, si sus métodos son hitlerianos, estalinistas o una combinación de ambos… La buena noticia, porque entre lo peor siempre hay algo positivo, es que casi todos vamos con Ucrania, con la libertad, es decir, que Putin nos ha puesto de acuerdo en algo, con lo difícil que es. Y claro, para cargar contra el tirano muchos tratan de ubicarlo en el espectro ideológico más alejado, sin caer en que los extremos se tocan.

El caso es que un servidor no ve en Putin más ideología que la de un nacionalismo herido –cuál no está– y ve bastantes similitudes, quién sabe si influencias por la coincidencia temporal, con la idea de Rusia sobre la que teorizó durante sus últimos veinte años de vida el físico, matemático y escritor Alexander Solzhenitsyn (1918-2008). Solzhenitsyn, muy bien considerado en Occidente, debe su fama a su obra Archipiélago Gulag (1973), que abrió los ojos del mundo, incluida la URSS, sobre los horrores del comunismo soviético en los campos de concentración conocidos como gulags.

En febrero de 1945, poco antes de acabar la II Guerra Mundial, el joven capitán del Ejército Rojo Alexander Solzhenitsyn, dos veces condecorado como artillero, fue detenido por sus compañeros en el frente de Prusia Oriental y trasladado a Moscú. El motivo, unas cartas enviadas a un amigo e interceptadas por los servicios de inteligencia de su país en las que criticaba a Stalin, "el hombre del bigote", por las penurias que padecían los campesinos rusos en comparación con los prusianos y por el desarrollo de la guerra.

Tras un proceso judicial kafkiano en la Lubianka –de connotaciones tan terroríficas como la ESMA para los argentinos–, fue condenado a ocho años de trabajos forzados en Siberia que cumplió en varios centros donde recogió testimonios con los que compondría su monumental Archipiélago Gulag. Escrita veinte años antes y escondida por miedo a represalias, la obra no se publicó hasta 1973 en Francia, después de que el KGB confiscara una copia a la secretaria y mecanógrafa del autor, Yelizaveta Voroniánskaya, quien murió días después en extrañas circunstancias, ahorcada en su casa después de haber sido torturada. La muerte de sospechosos de desafección al régimen en extrañas circunstancias es una de las estrategias que Putin ha copiado de Stalin.

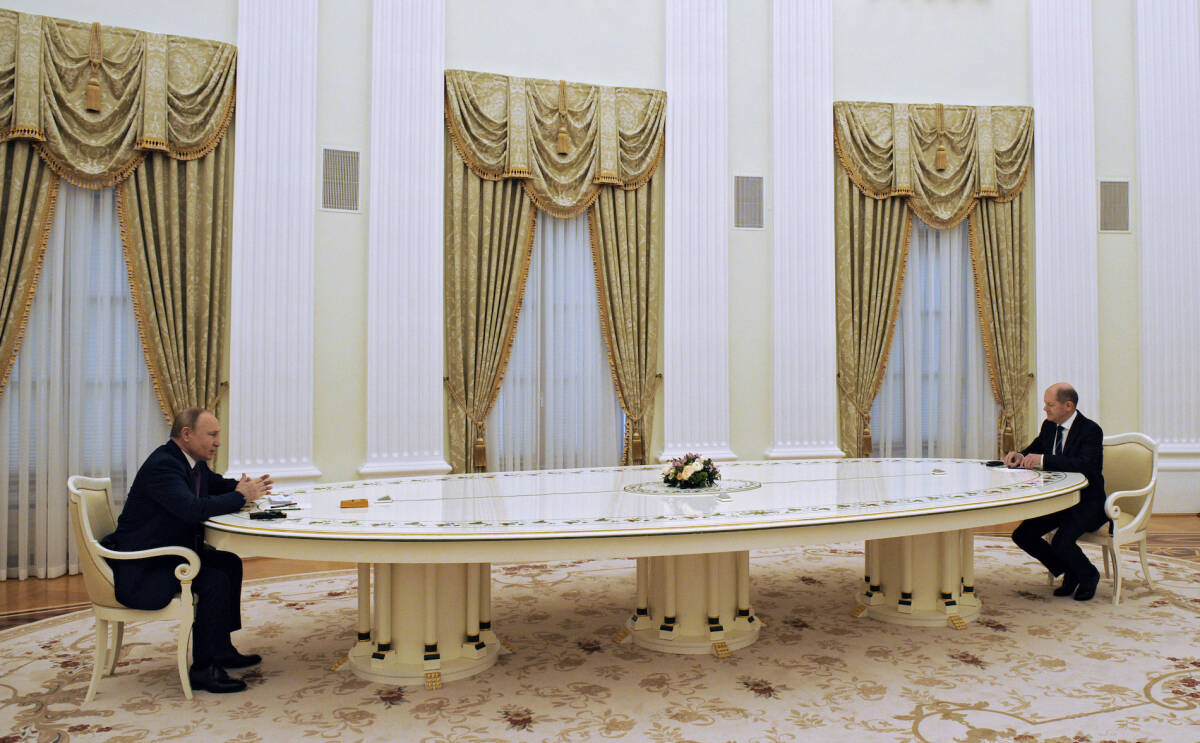

Vladimir Putin, en una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: PRP/DPA

Muerto Stalin, Solzhenitsyn se enfrentó al régimen soviético por la censura a algunos de sus libros, como Un día en la vida de Iván Denísovich (1962), donde en forma de novela ya relataba cómo era un día de un preso en un gulag. Repudiado por la intelectualidad y las élites soviéticas, en 1970 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, que no fue a recoger por miedo a que no le dejaran volver. Temor muy fundado, porque tras publicarse Archipiélago Gulag en Francia, fue expulsado de la URSS y privado de la nacionalidad rusa. El escritor disfrutó a partir de entonces de veinte años de libertad en el exilio, en Europa y EEUU, donde no fue represaliado por decir lo que pensaba. Sí criticado, como es normal allí donde se permite la crítica. Por ejemplo recién muerto Franco fue entrevistado por José María Íñigo en TVE y armó una buena al afirmar que la España de entonces (1976) no se podía calificar de dictadura, comparada con la soviética, porque aquí, entre otros ejemplos, se podía cambiar uno de ciudad sin pedir permiso, salir del país, hacer fotocopias o comprar prensa extranjera en el quiosco.

Solzhenitsyn fue muy crítico con la dictadura comunista pero también con el capitalismo por sus injusticias. Nunca le gustó tanta libertad como disfrutamos por estos lares porque consideraba que conduciría a Europa y EEUU al relativismo moral y la decadencia, aunque Occidente siempre saliera ganando cuando lo comparaba con el estalinismo. Contaba, por ejemplo, que la represión antes y después de la II Guerra Mundial fue tan dura que hasta soldados del Ejército Rojo que habían combatido en el extranjero fueron depurados como sospechosos de haber comprobado que un mundo mejor era posible. "A todos estos los metieron en campos para que no evocaran Europa entre sus paisanos. Con lo que no ves no sueñas", escribió.

Con todo, Solzhenitsyn era ruso hasta la médula y siempre soñó con volver a casa, cosa que pudo hacer en 1994, después de que en 1990 Gorbachov le devolviera la nacionalidad. Es entonces cuando el escritor, con la gran audiencia que le daba su fama, elabora su teoría política en ensayos como Cómo reconstruir nuestra Rusia (1990), El problema ruso: al final del siglo XX (1992), El error de Occidente (1998) o El colapso de Rusia (1998). Tuve ocasión de leer en su día este último, que es un compendio de ensayos y artículos anteriores publicados en la prensa, y lo rescaté de un estante cuando leí y escuché teorías sobre los motivos de Putin para invadir Ucrania porque vi no pocas similitudes. La edición de Espasa tiene una vistosa ilustración de portada –la hoz y el martillo transformadas en un discapacitado–, obra de Sean MackAoui.

Cabe recordar que Vladimir Putin llegó al poder como primer ministro en agosto de 1999 y ya no lo soltó, bien como presidente del país (1999-2008 y 2012-2022) o como primer ministro (2008-2012) cuando bajó un escalón por la limitación de mandatos, con Dimitri Medvédev como presidente títere.

El afamado Nobel ruso publicó El colapso de Rusia con 80 años, diez antes de morir. Lo hizo tras recoger testimonios en distintas regiones de un país "triste y humillado" que ese año sufrió un colapso económico que JP Morgan dice que podría repetirse en 2022 por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Testimonios como: "Se esperaba la democracia, ahora ya no creemos en nadie"; "En las altas esferas de poder no hay más que ladrones de guante blanco"; "Parece que somos libres, pero ¿dónde está la libertad cuando se pierde el trabajo?", o "A los rusos los humillan en todas partes, pero cuando intentan defenderse, ¡los acusan de fascistas!".

Culpaba de este escenario al Gobierno de Boris Yeltsin pero también a Occidente por no haber sabido entender "el alma rusa" y haber tratado de contagiarles, sin anestesia, lo peor del liberalismo y la democracia, que derivó en una cleptocracia. Advertía de que Rusia se había convertido en una democracia fallida aunque estaba lejos de imaginar que iba a evolucionar hacia una dictadura aún más fallida.

A Solzhenitsyn, cuyo nacionalismo ruso tenía tics xenófobos –algunos ven incluso derivas antisemitas–, le indignaba que se llamara fascista al pueblo ruso, "al pueblo que venció a Hitler", y lamentaba que no se hiciera lo mismo con "otros nacionalismos más duros y más intransigentes" que "han florecido impunemente en Asia Central, en Trascaucasia y en Ucrania".

Tampoco ahorraba críticas al Partido Comunista ruso, que con "inigualable indecencia" no se ha apartado "de las inmundicias del comunismo" y pretende ser "un movimiento popular, patriótico y favorable a la religión ortodoxa", olvidando "a cuántos de estos patriotas y de estos ortodoxos ahogó, fusiló y redujo a cenizas".

Foto: MARWAN NAAMANI/DPA

Esta deriva de su país reforzó sus recelos hacia la democracia y el liberalismo que Occidente trataba de exportar. Nacido en 1918 y educado en el bolchevismo y el estalinismo, Solzhenitsyn fue siempre un ultranacionalista que prefería un poder fuerte como el de los zares. Un poder en el que reserva una presencia decisiva a la religión ortodoxa como aglutinadora de lo ruso.

Ucrania

También criticaba el "entusiasmo internacionalista" de "liberales y radicaldemócratas rusos" y lamentaba la condescendencia con la que EEUU trataba a su país. Y cargaba contra Gorbachov por no haber firmado por escrito el acuerdo de que la OTAN no se extendería a los países del antiguo bloque comunista y mucho menos de las antiguas repúblicas soviéticas. Visionario, auguró que "lo verdaderamente problemático" no es que se sumen República Checa, Hungría y Polonia –lo hicieron en 1999–, "sino la expansión hacia las repúblicas bálticas –entraron en la OTAN en 2004–, Ucrania y Bielorrusia".

En El colapso de Rusia, escrito tras la primera guerra de Chechenia que acabó en derrota rusa, Solzhenitsyn dijo a toro pasado, visto el balance de muerte y destrucción, que Rusia tendría que haber concedido la independencia a Chechenia para "amputar un brazo enfermo", protegiendo a los rusos que allí viven. En eso no coincidió con Putin, que se estrenó en el cargo en agosto de 1999 con la segunda ofensiva en Chechenia que duró una década, acabó en victoria y fue aún más devastadora para esa región y sus gentes.

Respecto a Ucrania, el escritor ruso mostró hace 22 años su "profunda amargura ante el desmembramiento artificial de la parte oriental del mundo eslavo" y criticó con dureza que se hubiese "abandonado" a la población rusa de este territorio. Acusó a los independentistas ucranianos, entre lo que señalaba a grupos filonazis, de manipular la historia, arrinconar la lengua y la cultura rusas e incitar a Estados Unidos a favorecer esta ruptura y el rearme de Ucrania ante "el espectro de una supuesta amenaza militar rusa". Según afirmó, "no se puede dejar de pensar en el plan inmortal formulado por [Alexander] Parvus en 1915: utilizar el separatismo ucraniano para desmembrar Rusia".

Consideraba un error que Rusia hubiese permitido que la nueva Ucrania integrara, "sin ninguna discusión, protesta o disputa" por parte de las autoridades rusas, las regiones del Dombás "regaladas por Lenin" y Crimea "regalada por Kruschev", que eran y son de mayoría rusa. Y pronosticaba: "Este error estratégico va a constituir una traba permanente para el desarrollo sano de Ucrania. Esta falta psicológica inicial tendrá necesariamente consecuencias nefastas".

Solzhenitsyn y Putin, en casa del primero, en 2007. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV/POOL/EFE

Con todo, era partidario del diálogo para salvar al menos la cultura rusa en Ucrania –también en Bielorrusia– mediante un acuerdo de "intercambio cultural intensivo" entre "hermanos eslavos" antes de aventurarse a convertir Ucrania en otra Chechenia. "Cuando se quiere hacer un injerto, más vale dejar el hacha a un lado", escribió. En esto último, es obvio que el sátrapa ruso tampoco le ha hecho caso.

En artículos de la misma época, Solzhenitsyn defendió la autoridad política y moral del Estado frente a la de los ciudadanos –elogió a Putin por recuperar la autoridad estatal–, criticó el multipartidismo por estar alejado de la tradición rusa y afirmó que debería hablarse menos de derechos humanos y más de obligaciones humanas.

Es fácil deducir que el Solzhenitsyn de finales del siglo XX y Vladimir Putin tuvieron una admiración mutua que no ocultaron. Putin le otorgó el Premio Estatal de la Federación de Rusia, máxima distinción para un ciudadano, y lo visitó en su casa en 2007 cuando la deriva autoritaria del antiguo agente del KGB era evidente, con represalias a los medios de comunicación críticos y con encarcelamientos, asesinatos o muertes "en extrañas circunstancias" de críticos, disidentes, rivales políticos y periodistas. El escritor, ya muy mayor, guardó silencio ante estas tropelías.

Si el Solzhenitsyn que en 1941 se fue al frente tuviera hoy 23 años, participaría con entusiasmo en la invasión de Ucrania y marcharía al mando de una unidad de artillería como hizo en la Segunda Guerra Mundial. Aunque, conociendo su carácter, seguramente acabaría enviando un mensaje de Telegram a algún amigo ironizando sobre "el hombre del bótox" y su chapucera campaña militar que, interceptado por el FSB (antiguo KGB), daría con él una temporada en Siberia.