VALÈNCIA. Cambia la tecnología, pero no cambia tanto el ser humano. Lo podemos apreciar en cómo se reproducen una y otra vez los mismos fenómenos reflejados en la cultura popular y las polémicas de cada época, especialmente las generacionales. Una prueba palmaria de este eterno retorno es la obra del dibujante español Fernando Fernández.

Uno de sus álbumes más emblemáticos fue Zora y los hibernautas. Publicada entre 1980 y 1982 en la revista 1984 planteaba un escenario futuro cargado de morbo en la actualidad. Una nave tripulada por mujeres buscaba vida por los confines del universo. Sus radares les llevan hasta Novaterra, una ciudad lunar, donde aparecen "gigantescos fósiles (...) ruinas que simbolizan siglos de cultura humana".

Las tripulantes de la nave se llaman La hermandad, llevan milenios "vigilando el mundo muerto". Cuando bajan a la luna y deambulan por los restos de la civilización extinguida, dentro de una iglesia, una de ellas le advierte a las demás de no miren, que "la ley prohíbe observar cualquier aspecto de cultura bárbara".

La hermandad tiene su cuartel general en una luna artificial que gira en torno a la "vieja madre tierra". Se llama La Colmena y es un lugar autosuficiente habitado únicamente por mujeres. Ellas mismas tienen un sistema de reproducción y no necesitan hombres, de hecho, no saben ni qué son.

Descienden de "un movimiento feminista radical". No saben que en un tiempo pasado hubo varones porque el acceso a la cultura está restringida, toda la cultura antigua se considera "bárbara". El punto de la historia es que una de las chicas, enredando en los archivos prohibidos, descubre por su cuenta, de forma clandestina, que antes había también otro tipo de seres entre los vivos. En principio piensa que se trataría de "una submujer". Intrigada por qué les ocultan las científicas, descubre que eran varones.

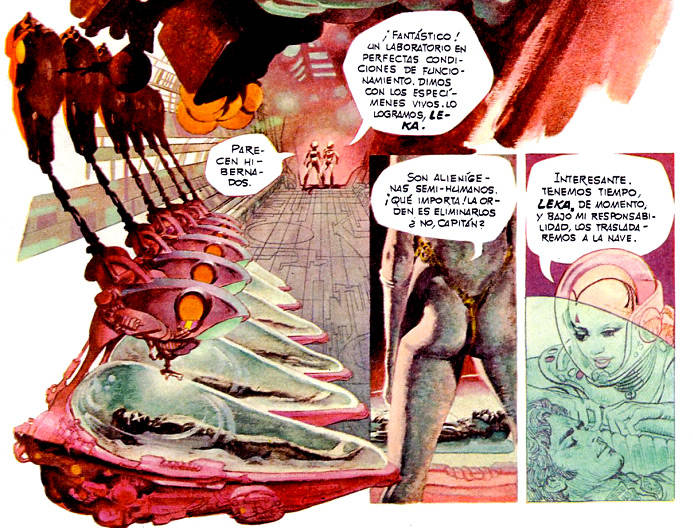

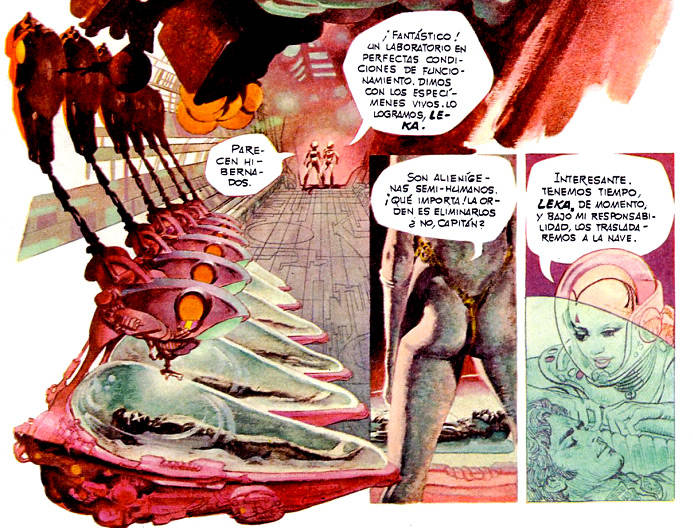

Al mismo tiempo, en labores de investigación en la luna, las astronautas encuentran unos varones hibernados. No saben lo que son, pero ante la duda se los llevan a la nave. Es el argumento inicial de Alien, el octavo pasajero, de 1976, con esa ligera alteración. Fernando Fernández, en lugar de hablar de lo desconocido, de un monstruo alienígena llegado de otra dimensión o del espacio profundo, en esa puesta en escena encuentra el motivo del terror en nosotros mismos.

Desgraciadamente, la historia no pretendía profundizar en estos preámbulos. Era una aventura marcada por el estilo de la época. Dibujo que era una genialidad, unos escenarios oníricos y de fantasía preciosos, representados con maestría, a veces, casi parecen ostentaciones de un talento bestial, pero con un guión tirando a gratuito. Ni profundizaba en la teoría, en la parte filosófica o social, ni articulaba una acción que resultase emocionante.

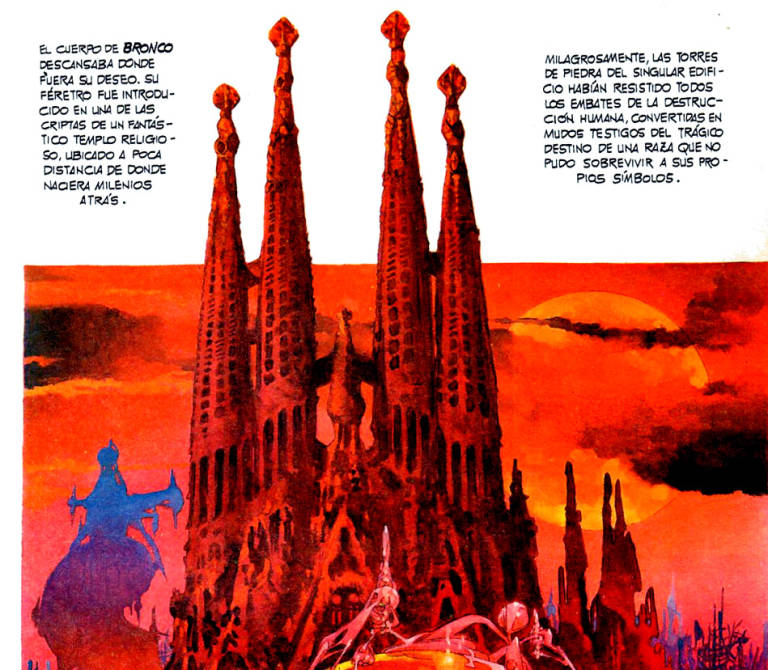

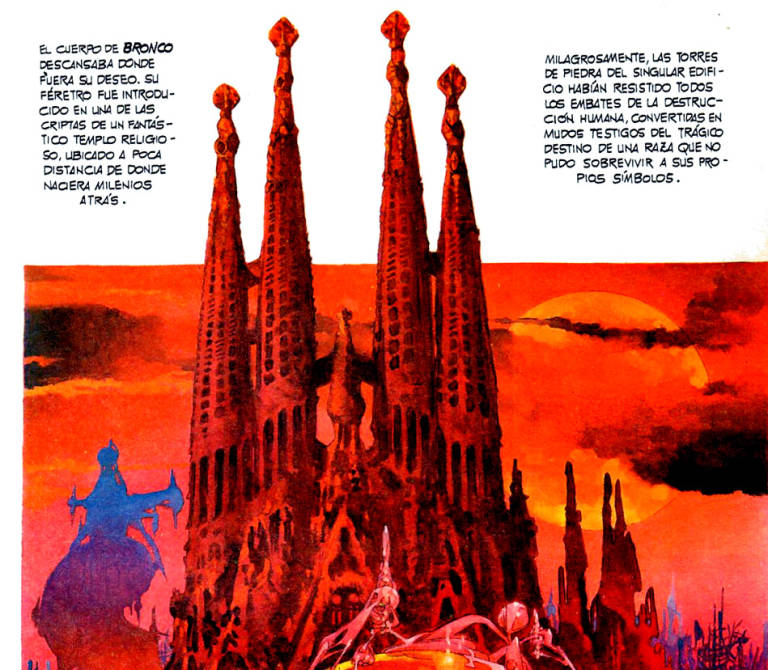

Era una peripecia aseadita, con valores humanistas, en el sobresaturado género que fue la ciencia ficción en cómic de esa época. Al igual que en Druuna por mucho planteamiento feminista, las mujeres seguían respondiendo a la fantasía masculina dominante y en toda la historia aparecían semi-desnudas, solo vestidas con tanga. Todas ellas. En su satélite autosuficiente debía estar alto el termostato. Eso sí, siguiendo el hito que supuso la aparición de la Estatua de la Libertad en El Planeta de los Simios, Fernández se marcó un recurso similar pero con la Sagrada Familia de Barcelona.

La idea de esta obra, el encuentro con un vestigio del pasado que exponía de repente las problemáticas del presente del lector, era recurrente en este autor. Entre varias historietas escogidas recogidas en Cuando el cómic es arte, aparecido en 1979, sin duda la más relevante, por lo que trajo que hablar, fue En una mañana maravillosa. Unas viñetas del autor publicadas en Estados Unidos que guardaban "demasiadas coincidencias", decía la introducción, con ¿Quién puede matar a un niño?, la película de Chicho Ibáñez Serrador basada en la novela de Juan José Plans, El juego de los niños, de 1976.

Es un asunto que trajo cola, porque la revista Fotogramas de junio de 1976 ya señaló que la trama era la misma que la historieta de Fernández, publicada en 1971 en la revista Vampirella. Sin embargo, la polémica dio un giro cuando el escritor declaró que quizá era al revés: "si hay que hablar de plagio, el plagiador no seré yo porque el 17 de octubre de 1970, se emitió esta historia en el programa de Radio Nacional Escalofrio".

Chicho admitió los parecidos, pero se lavó las manos: “Realmente hay parecidos enormes pero – ojo – que se entiendan con Plans. Yo compré unos derechos de una novela para hacer la película y quien vende la novela debe garantizarme que no se trata de ninguna copia. A mí que no echen los bueyes, sería injusto”.

Y al dibujante, solo le quedó lamerse las heridas: “(Ibáñez Serrador) es un experto en los temas de terror y como tal experto debe conocer forzosamente las publicaciones de Warren. Es pues, más que probable que conozca mi historia (...) Particularmente no tengo intención de tomar ninguna medida legal porque creo en las casualidades y la honestidad. Con todo me ha perjudicado enormemente la película porque en mi contrato con la editora me reservo los derechos de la historia para utilizarla en otros medios y, ahora, ya no puedo hacerlo".

La hipótesis de ciencia ficción o distópica que planteó Fernández era la de un mundo en el que deja de haber adultos, solo quedan los niños. Con ello, los pequeños se libraban de "lúgubres presagios de posibles holocaustos nucleares". Eso conllevaba que todo sería "sin odio, sin rencor, sin ambición, sin guerra" y también "sin sexo", pero "sin violencia".

Una contradicción manifiesta cuando los críos se encontraban que quedaba un adulto vivo y todos acudían a lincharlo. Si algo había relevante entre estas páginas para la experiencia actual, de los años 10 del siglo XXI, es la de un crío que consuela a una rata porque se está asesinando por fin al último adulto y ya no tendrá "por qué tener miedo nunca más". Las recientes polémicas por la desratización en París dan buena cuenta de ello.

El razonamiento explícito del narrador era que los adultos debían morir "para salvar el mundo" y la conclusión final era lapidaria "no permitirían que volviera a existir nunca ningún otro adulto, nunca, nunca, nunca...". Los conceptos con los que fantaseó el autor lo que ponen de manifiesto son dos cosas, la culpabilidad y el deseo de arrancar algo de cuajo, de mutilar un miembro para sanar el cuerpo restante, como solución final, nunca mejor dicho, que salvase al planeta y a la humanidad. En resumidas cuentas, un grito de impotencia, la imposibilidad de disimular los instintos, en una época donde la amenaza de la guerra nuclear tenía las mismas características que la actual del cambio climático.

La película de Chicho tomaba la misma idea, pero era en una isla y una pareja de recién llegados descubría cómo se las gastaban los críos. En los comentarios del blog enlazado se pone de manifiesto que, como idea, ya había un antecedente a ambos que era todo un clásico, Los cuclillos de Midwich, de John Wyndham, que luego fue llevada al cine como El pueblo de los malditos por Wolf Rilla en 1960 y por John Carpenter en 1995. Y después de todos estos novelistas, cineastas y dibujantes de cómic, llegó en 1977 Los chichos del maíz, de Stephen King, que derivó en una franquicia cinematográfica cuya última entrega se ha producido en 2018. El recelo entre generaciones siempre ha estado ahí y, parafraseando a Goya, produce monstruos en un sentido literal.